ソシャルメディアで炎上しやすい話題・発言は?

何かと炎上の話題が多いけど、「ソシャルメディア炎上事件簿」(小林直樹著 日経BP社)によると炎上しやすい話題や発言は(1)口汚い言葉、不穏当・不謹慎な発言(2)イデオロギーがかかわる話題(3)人を見下す言葉、発言(4)犯罪自慢、武勇伝を語る(5)価値観の否定、押し付け。

しかし、懇切丁寧に理路を尽くして政治的な発言をゆっくり語り、現実の政治を真正面から批判して、当の為政者たちが読めば、「不穏当な」「イディオロギーに関わる」「価値観の押し付けに」感じることって多いのではないだろうか。言論の自由度が各人がネットを利用するようになって、かえって不自由な言論空間が形成されてきているように思う。たぶん一方通行メディアとして使われるときに発生する現象だろうとは思うが。あたりさわりのない、あらかじめ自分で自分の意見を規制して書く人が多い(NHKのアナウンス原稿を書いている報道人も含めて)。

もともと、インターネット空間はもっとリベラルな人たちが大手メディアでは拾えない、報道されない現場をネット配信して自由な言論空間を作っていた。当時の言葉でカウンターカルチャーとして。それが90年代、パソコン・携帯の普及で論理の世界に感情が持ち込まれて、そこに踏みとどまる人が減ってしまった。論理→文字数少ない伝達→絵(マーク)→写真へと変化を遂げて今に至る。「いいね!」なんてどうでも「いいね」。

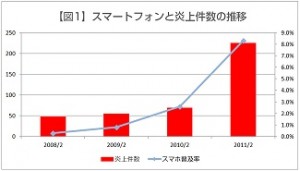

これに加えて、現代人の「見捨てられる不安」が、後ろ押しをして、スマホ興隆の世界を呼び込んだ。誰もが自身の感情の抑制ではなくて横溢の世界へ踏み込んでしまったのだ。欲望は無限大の人間だから、どこかで自分を抑制しないといけない。それは、世間で生きるための知恵でもあって、親が子どもへ、教師が生徒へ、先輩が後輩へ教え伝達していかないと、お節介をしていかないと覚えない。そう思う。

ソシャルメディアで日ごろの不満や不安を、口汚く感情表現する、自分の身分や氏名を隠して表現する行為(これもいまでは探そうと思えばいくらでも特定できる。現実に警察が調べることができる)、命に関わる問題ならいざ知らず、きちんと理屈を述べる習慣をつけたいものである。短い言葉で表現できることは少ない。短い言葉は誤解を生むことが多いから、緊急以外は大事なことはフェイスツーフェイスで語りたい。顔を見て話すと、穏やかな口調に人間は戻るものだ。そう信じたい。

しかし、国会中継で総理自ら野次を飛ばしたり、大阪維新の会での橋下市長の下品な日本語を聞いていると、「彼らでさえ、野次って、それがメディアを通して流されているのだから、庶民の我々だっていいよね」と発言していくのかもしれない。

一通のメールで企業を倒産させるかもしれない武器を、ひとりひとり持ってしまった。この国に限らず。いいことなのか悪いことなのか、未来が判断する。

昔の少年

子供たちの言葉もひどい。その場その場で使い分けてはいるものの、まるでヤクザまがいの言葉を日常使っている。気が付かない大人たちも多いが、ゲームや漫画の表現をそのまま真似ているから怖い。大人が教えているからそうなるのだろう。余りにもひどい表現物が子供たちの周りにあふれている。