胸が痛くなる場所(1)

(給食で使われたアルマイトの食器)↑

そこを通ると胸が痛くなる場所・・・札幌駅北口にある自分の生家(崩れそうな平屋)がまだ取り壊されずに残っている。周りはマンションだらけなのに、なぜ、ここだけが?地主が売らないで頑張ってるとしか考えられない。

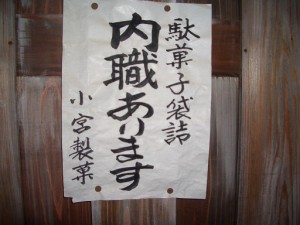

両親が札幌での結婚生活を始め、最初にここで生まれたのが次男の私だ。地主へ年末年始、必ず挨拶へ行ってた。地主から母へ生計の足しということで丹前や縫物の内職をもらっていたと、後で聞いた。6歳のとき別な街へ引っ越すとき、私を可愛がっていた近所のおばさんから別れに不二家のキャンディをもらった。

子どものいないおばさんだったので、次男の私を養子に欲しがったが、やらなかったと母は自慢していた。小型トラックの上からサヨナラと手を振って泣いていた自分を思い出して、あの場所へ行くと胸がキュンとする。3人兄弟の中で、どうも私は泣きべそで、どうしようもない。

次の小学校でも転校するとき、校長室へ挨拶へ妹と行ったが、私は帰りの橋の上でおいおい泣いてしまった。その橋も車で通るとき、いつもあの日の転校した日が蘇る。加齢とともに、そういう思い出が嫌に鮮明になってきて困る。自分の人生を、もう一回生き直している気配といえばいいかもしれない。

おさらいや意味づけ、深い井戸へ降りていく感覚が出てくる。しかし、自分は別れるのが下手な男だとつくづく思う。幼いころからこれだもの、広告営業もどこまでもついていって、最後は倒産されて焦げ付きを何度も経験したのも無理はない。倒産サインは出ていたのに、情にほだされてついつい決断遅れ。逃げれない性格ってあるよね。

これで、平和に棺桶へ入れるか心配だ。棺の中でも泣いてるかもしれない。

昔の少年

アルミの食器を見た途端思い出したのは高校の時、繊維の街の地場企業が学校を支援してくれて学生寮まで提供してくれていた。朝昼夕食は別棟の職工さん達と同じ大食堂でいただいていた。そこに入るのがいつも照れくさく曾於草と掻きこんで自分でアルミの食器を洗って給食のおばちゃんに返して、また照れながらうつむき加減に逃げるように自分達の寮に自転車で飛ばして帰ったものだ。早飯の理由は若い女性たちの熱気の中に居られないこともあったが食事だけで足りず自分の男子寮の舎監室で売っているパンを買う目的のためでもあったが。あの時のアルミの食器に入った熱い味噌汁をいただくコツは食器の持ち方にあったが、親指・人差し指・中指の3本で持つその癖はしばらく治らず他の食器でもやってしまった。そんな或る日誰かに注意された。『その持ち方は監獄経験者に間違えられるよ』と。アルミ食器の苦い想い出だ。しかしあの頃から今も食器は自らすすんで洗っている。

bear

出会いがあれば必ず別れが生ずる。「会うは別れの始めなり」という言葉もある。

唐の詩人王維は【元二の安西に使いするを送る】で、「君に勧む更に尽くせ一杯の酒 西の方陽関を出ずれば故人無からん」と詠う。西方の関所である陽関を出てしまったら、友はもういないよ、だからもう一杯酒を飲んでくれ、と別れを惜しむ。有名な七言絶句だ。

また、同じく唐の詩人于武陵も【勧酒】で「君に勧む金屈巵(きんくつし) 満酌辞するを須(もち)いざれ 花発(ひら)けば風雨多し 人生別離足る」と詠っている。井伏鱒二の名訳では「コノサカヅキヲ受ケテクレ ドウゾナミナミツガシテオクレ ハナニアラシノタトヘモアルゾ 「サヨナラ」ダケガ人生ダ」。

菅原道真も梅の花に「春になったら大宰府にその香りを届けてくれ」と託している。都との別離に惜別の感を抱いている。

悲しいかな、「サヨナラ」ダケガ人生ダ。