函館で83万枚の古銭発見!(投稿)

*8月3日から函館へ2泊3日の旅に出ます。以前、函館で発見された83万枚の古銭の凄さについての投稿を採録します。函館市立博物館も再訪予定です。

*********************************************************************

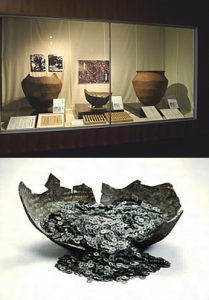

北海道志海苔中世遺構出土銭(国指定重要文化財)

昭和43年、函館市の志海苔(しのり)地区の道路工事現場から、大量の古銭が

出土しました。その枚数は93種類約38万枚で、越前焼きの大甕3つに入って

いました。これらの銭のうち古いものは、前漢の文帝五年(紀元前一七五年)に

初鋳された四銖(しゅ)半両貨幣、新しいものは明の洪武元年(一三六八年)に

初鋳された洪武通宝(こうぶつうほう)で、鋳造年度に1500年以上の差があ

ります。平安時代に日本で鋳造された皇朝十二銭のうち、八種一五枚があるほか

はすべて中国製の銅銭で、北宋時代のものが9割を占めています。(注 北宋は

960年~1127年)

この38万枚というのは出土銭としては日本最大で、室町時代にこの地に国内最

大規模の交易所が存在した可能性を示しています。これらが放棄された理由は不

明ですが、少額の銭ばかりであることから、いわゆる埋蔵金ではなく戦争などの

理由で、それまで使っていたものをいそいで隠したものと考えられています。中

国銭が多いのは、日本では十分な量の銭を鋳造できず、主に中国から輸入してい

たためで、この史料から当時の国内で流通していた貨幣の比率を推定することが

できます。鋳造年代が長期間に渡っているのも、実際に流通していた貨幣である

ことを示しています。

志海苔古銭は蓄財用ではなく、現代社会で例えるなら店のレジのキャッシャーの

ように、日々の決済のために必要な銭であったと考えられ、逆に当時の交易所で

いかに莫大な商取引が行われていたかの一端を伝えています。現在は函館市博物

館で一般公開されており、商業の盛んな大阪方面からの来場者が多いそうです。

平安時代にすでに国内最大級の交易所があったことは、現代の北海道経済の可能

性を考えるヒントになるかもしれません。

函館市立博物館は函館の穴場です。

石川啄木が住んでいた青柳町に市電で降りるとすぐ前が博物館になります。

函館の青柳町こそかなしけれ 友の恋歌 矢ぐるまの花(石川啄木)

坊主の孫。

太古の昔には文化も経済も中国の影響が大きかったようですね。あらゆる製造技術面でも依存していた事が伺えますね。現在の中国との関係は少々ギクシャクしては居ますが、いろんな面で今も依存している部分は大いにあります。お互いの国益の為にも世界各国お互いの利点を生かし古き良き時代に見習うべきでしょうね。

seto

返信遅れました。函館の2泊3日の旅から帰ってきました。市立博物館で古銭を見てきましたよ。宋との交易、函館の商業交易の底力を再認識する古銭ですよね。日本海が果たした、北前船が果たした文化をもっと大々的に知らないといけないですね。

広告マン。

我が国内で金・銀・銅は採掘できたわけですから金・銀・銅貨の鋳造の部分を中国にお願いしていたのでしょうかね。見返りに金・銀・銅で相殺したのでしょうか。中国だって割りに合わなければ引き受けないでしょうね。

seto

鋳造技術は中国や朝鮮からきて、国内で製造していたと思いますが、勉強不足です。技術的に一番、進んでいたのは中国でしょうけれど。平泉の中尊寺の金箔は一部、日高の金が使われていますから、その時代には鋳造技術はあったでしょうね。