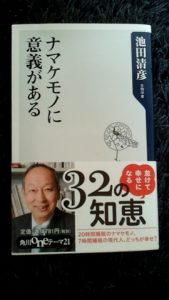

ナマケモノに意義がある(池田清彦)から・・・。

人口の変遷(同書68p)

ホモサピエンスが誕生した16万年前 せいぜい数十万人

1万年前 数百万人

紀元前後 2億人

19世紀末 16億人

1950年代 25億人

現在 70億人

大型哺乳類でこれだけ異常な人口増加は人類だけ。一番多いゴりラの個体数は10万頭。食糧とエネルギー消費からみてもう限界点にきている。寄生虫学者の藤田紘一郎さんの言葉「早くてあと100年、どんなに長くても1000年のうちに人類は絶滅する」。

樹の上でのんびり過ごし、時々するすると降りて来ては排泄をしてまた樹に昇る。排泄物は樹木の栄養になる。間違って水の中に落ちても泳ぎは上手で溺れない。木の実を採取して必要以上の無茶食いはしない。「ナマケモノ」とネーミングはされたが、究極のエコな生き方をしている。

人類は農耕を始める前は、男は海や川へ行き魚貝を取り、女は山へ木の実の採取へ。一日の労働時間はたぶん3時間か4時間。過労はない。日が暮れたらたっぷり寝て、前の日の食べ物があれば一日ゴロゴロして子どもと遊ぶ。暇があれば槍や石おのを作り、狩猟に備える。食べて寝てSEXして、また狩猟と採取にでかける繰り返し。その場所に狩猟する生き物がいなくなれば、移動しなければならないのが辛いところだ。移動した先に食べ物がなかったり、強いほかの部族に占拠されていると戦うか逃げて、さらに厳しい自然に移動するしかない。下手したら餓死をする。それも覚悟の移動である。

現オーストラリアにいるアボリジも東南アジアから小舟で渡ってきたが、ほとんどは途中、太平洋の藻屑に消えた。生きる、移動するのは命がけだ。農耕を始めたことで土地への定着が始まり、労働時間が急激に増えて、富を独占する人も出て、権力や組織、おきてという概念も発生した。文字らしき記号で穀物の量を調べたり、一家族当たりの食べ物の分配を決めた。そして人口は一気に増え始めた。そして、一番大事な労働時間、労働に拘束される時間が増えたのである。増えた人口を食べさせるためにさらに耕地を増やした。当時は何を作っていたのだろうか。

私の好きな養老孟司さんや福岡伸一さん、藤田紘一郎さん、そして池田清彦さん。私は昆虫採集はお遊び程度しかしないが、全員、昆虫少年で、人間を根本から生物の一種として見る視点を若い時から持っていること。どこか次元の違うところ(昆虫の目)に視線というか、考えの根城にできる大脳の領域があって、ほっとさせる。「生物としての人間」「生き物としての人間」「食べる排泄する人間」「分子生物学から見たら生物と非生物の区別は危うい」。

どんどん言葉で人間を定義する習慣から離れていき、私の大脳が解放されて気持ちがいい。ホモサピエンスを客観化できる。淡々と人間を見れる。「人間とは●●だ」で定義をすると、必ずそれから外れる人が出てきて、また別な定義が登場する。それを繰り返してきた。

無駄なものは作らない生き物たち。野次も飛ばさず、テレビや新聞やレストランやパチンコがなくても、パソコンもしないし、いわんやブログなど書かない虫たちは理由なく生まれて殺されたり、短い命を見事に生きる淡白さ。昆虫人生に意味なんてない。生まれて子孫を残して死んでいくだけ、お見事。しかし、昆虫やミミズも考えている、思考力があるとの意見も出てきている。人間にだけ意識があるわけではないらしい。

坊主の孫。

人間も小動物も虫もお互いにリスペクトし合うものと、いがみ合うものの両方が居て、穏やかな暮らしと戦いの明け暮れの両方が繰り広げられている事は全く同じなのでしょうね。ただ、それぞれの時間軸の違いは有っても、いずれのバランス次第では、栄えたり、絶滅の運命を辿ったりするのでしょうね。食料の奪い合い、領地の奪い合い、異性の奪い合いが争いの主な原因ですが、秩序を守る法律なども無視される時代になって居ますから、人間も確かに危険な時代に突入しているのかも知れませんね。

seto

同種の動物で殺し合うのは、人間だけですかね。メスを取り合うオス同士の戦いも死闘をしますがね。戦うより、ナマケモノ同士、少し食べてエネルギー使わず、寝ているのが平和への1歩でしょうね。地震や火山噴火、隕石来襲、ハリケーンや台風もあるので寝ていればサヨナラの運命ですが。

昔の少年。

我々は人間中心の思考でしか考えていないない事が殆どで、足元の植物や生物を無意識のうちに勝手に踏みつぶしたり摘み取ったり。しかも何の罪悪感も感じていない事が殆どで、それどころか牛でも豚でも鶏でも食肉として育てて平気で食しています。牛や豚や鶏から見れば危険な生物になる訳ですね。また、最近各地で出没しているヒグマに対して一方的に殺処分の条例なども造ってしまいました。ヒグマの同意など得ていませんから、彼らから見れば、とんでもない一方的な条例ですから、自分たちも人間殺処分条例を作っているかも知れません。人はよく自然との共生とかを口にしますが、果して共生などしているのかと?考えれば、口先だけですね。生物すべてに最低限の生きる権利があるとすればマグロも牛肉も口にはでからね。

seto

さっきマグロが安いので買ってきました。ほかの生物の命をもらわないと生きられない人間ですね。大は小を食うの法則ですかね。自然との共生はこれでは無理です。熊の場合、人間側にライフルや殺傷器具がなければ、熊の勝利ですね。子どもに刃物は危ないと言いますが、火薬や鉄砲、ICBMや原爆、戦車、戦闘機、子供(人間)に刃物かもしれません。使って相手を殺傷します。戦争に勝者は100%いません。武器商人だけです。

アドマン。

植物同士が会話の様な連絡網を持って居ると最近の研究で言われて居ます。葉からなのか?根からなのか?何かの伝達手段を持って居るらしいのです。考えて見れば人間だってネットを使って情報伝達している訳ですから、方法は違っても植物同士の情報伝達方法が有っても当然カモ知れません。

seto

植物同士、コミュニケーション取ってます。根からも,葉からも交信してます。化学物質らしいです。虫同士も話しています。たとえばミツバチがある花へ蜜を取りに来たら、その植物は隣や近くの花へハチがきたことを伝えます。木々も会話をします。周りがあって自分が生かされていることを知っています。アメリカ種の木をヨーロッパへ移植したことがあります。大きな木々だったのですが、全然、伸びません。孤独を感じたのかもしれません。人間と木と話すこともできると言います。手の平を10センンチ幹に近づけ。少し動かすと感じるそうです。公園の木で試してみましたが、だめでした。ドイツ人で森の番人をしていた人が書いた本にあります。生物同士、繋がってます。