千歳市埋蔵文化財センター(縄文中心に展示)

半導体工場ラピダスの用地は美々貝塚の宝庫かもしれないし、縄文や旧石器時代の埋蔵物がたくさん埋まっている可能性も高い。

気になっていた縄文土器類が豊富に展示されている、千歳市埋蔵文化センターに行ってみた。元小学校の校舎をそのまま利用した素朴な展示室だ。

新千歳空港の横に有名な美々(ビビ)貝塚がある。その断層がこんな感じ。貝塚にはアサリ、ウバガイ、カキ、ホタテガイなど15種類の貝類が見つかる。さらにスズキやボラ、サケ、ウグイなど8種類の魚類。5種類の鳥類やシカやネズミ、トドなどの哺乳類の骨も出てきた。スズキやボラは暖かい海で生息するので6000年前は気候が温暖だった。

展示室に入ると

石器もたくさん展示されている。22000年前と表示されていて黒曜石が多い。ずいぶん遠くから運ばれてきている。置戸はじめ道東からの流通は日高山脈を越えなければならない。黒曜石で作られた石器は青森でも見つかっている。新潟県産のヒスイも礼文島やオホーツクでも見つかったいるから、古代の人の往来と物々交流にはすごいものがある。

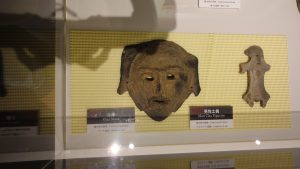

また国指定重要文化財「土製仮面」もある。仮面の右側は見にくいが千歳市指定文化財の「男性土偶」。

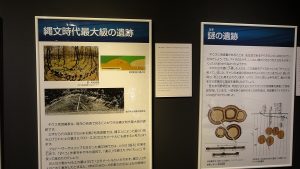

なんといっても、ここの目玉は共同墓地・史跡キウス周堤墓群だ。縄文時代の後期(3200年前)に北海道に固有な墓地で、それが千歳周辺、恵庭、苫小牧でで見られる。なかでもキウス周堤墓群の1号と名付けられた,外形が83メートルで人で囲むと123人で囲める大きさだ。こういう周堤墓地がキウス川に沿って9個見つかっている。縄文いっぱいの千歳市である。弾丸道路(国道36号)建設やや飛行場滑走路づくりで失われた遺跡も数多いはず。縄文後期には突然、墓が作られなくなります。どうしてか?

大きな穴を掘り、土を周りに積み上げていくことで墓をつくっていく。千歳周辺は太平洋が入り込みたくさんの縄文人が住んでいたので、多くの共同墓地が作られた。世界文化遺産で東北の三内丸山古墳などと並んでユネスコから認定されたのも、キウス周堤群があったから。

キウスとはアイヌ語で「キ・ウシ」(カヤが群生するところ)。湿地帯に群生するカヤからきた。

私の住む恵庭も、ユカンボシ川、柏木川など丸木舟に乗って千歳のさらに奥に入れる場所で遺跡が多い。カリンバ(アイヌ語で桜の木の皮)遺跡から縄文土器や屈葬したお墓、装飾品が出土している。恵庭市郷土博物館に所蔵されている。

坊主の孫。

苫小牧は今も海に隣接していますが、恵庭や千歳もところどころ湿地帯が今もみられ海が近かった事は想像できますね。海も湖も近い環境ですから海の幸や川の幸は言うに及ばず、今につながる農作物への取り組みも可能な土地柄だったのでしょう。人も集まる住みやすい環境に大きな集落ができ自然発生的に墓地群も多かったのでしょうね。それらも新しいものが出来る度に姿を消す結果、忘れ去られるのでしょう。しかし、忘れてはいけない事は、それら先人達が何代にも渡り苦労して開拓して来たからこそ今が存在する事を。

seto

昨日、読んでいた詩人の言葉に「死者の中に生者は生きている」というセリフにぶつかりました。確かに私たちは目の前に自分の死が見えてきて、大脳の萎縮や認知力の低下もみられて、確実なことは自分自身、死者の仲間に入ることです。100%確実ですね。20代や30台には遠い出来事であった死が身近に感じますね。それとともに縄文時代や旧石器時代の人々の暮らしも平行して想像できるようになりました。たくさんの亡くなった人たちのおかげで私たちのいまがるんですね。そして次の子供たちへ私たちは自分の死を見せる番です。

アドマン。

考古学は奥が深いですね。何しろ太古の歴史を紐解く地味な学問ですからね。追手門学院大非常勤講師、大阪市立自然史博物館外来研究員 初宿(しやけ)成彦氏(56)北大大学院農学研究科博士前期課程修了 は、寒冷地北極圏生息の甲虫オサムシ科の一種ラップハンミョウモドキ(現在フィンランドやカナダやシベリアに生息する体長僅か1cm)の化石の一部を幌延の泥炭地の地層から発見し分析や推敲の結果をスイスの科学雑誌クオータナリーに発表したと言うのです。道内ではかつてマンモスゾウの化石も発見されており、約1万4千年前の氷河期には海面が下がりシベリアからサハリンを経由すれば北海道まで陸続きだったと言われていて、寒冷地性生物が南下して道内に生息していたとの推測から昆虫学専門の初宿氏は昆虫の化石も必ず道内にあるとの推測のもと文献調査や発掘を進めたようです。道内にも研究仲間が居て発掘に適していて化石の保存状態が良い幌延の泥炭層を教えて貰い、2日間かけて発掘に成功したそうです。これにより、北大総合博物館の大原昌弘教授(昆虫分類学)も北海道でこの種の化石が発掘されたのは非常に貴重で、マンモスの化石同様北海道が現在より寒冷地だったと言う一つの指標になると。考古学とは地味ですが太古の歴史を紐解く偉大な研究ですね。しかし、海水準(陸地と海面の高さ)が下がりシベリアあたりと陸続きで移動出来たとは?驚きですね。これによって、もし当時人類が生存したか?どうか?分かりませんが、人類の祖先も移動したとすれば、例え長い日本列島だとしても北海道と沖縄まで北方系民族の祖先も行き来できたのかも知れませんね。

seto

古代は北海道とシベリアは陸続きでした。マンモスも南下してきましたね。いずれ北海道のどこかの地層から大量にマンモスの化石が発見されると思いますが、昆虫には気づきませんでした。それも寒冷地に生息する甲虫ですか。おっしゃるように人も移動してきましたね。日本列島は孤立はしていなくて大陸とつながってましたから、狭い湖なら丸木舟でやってこれますね。もっともっと広い空間と時間で列島を考えたいものです。