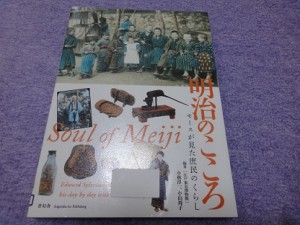

モースの見た明治10年~15年の日本の子供たち。

エドワード・シルベスター・モースという大森貝塚を発見、発掘したお雇いアメリカ人がいた。小さな頃から貝拾いが好きで、シャミセンガイという貝に凝っていた。この貝が日本に行けば種類・量とも豊富だということを知り日本行きを熱望。サンフランシスコから横浜まで19日間の蒸気船の旅で上陸、日本の土を踏んだ。

貝が好きだったこともあってあの土の層の白いところは貝塚だとすぐにわかり、世紀の発見につながったのである。明治10年は維新から10年経過したとはいえ、庶民の暮らしは江戸時代と連続していて、生き方や考え方、暮らしで使う様々な生活道具は江戸時代の延長であった。

日本史や政治思想を学び過ぎて、「明治とは〇〇な時代だ」と観念や言葉、アタマで明治をわかろうとする癖では庶民の暮らしはわからない。現代でもそうだけど。自分の五感を大事に生きたいものである。モースが初めてスケッチしたのが、木製の下駄だった。カタカタという音が気に入ったのである。3回の来日で、北は北海道、南は鹿児島まで旅をしてアイヌ資料から武具・陶芸・根付・仕事道具・服飾・看板まで。それこそ、庶民が日常使うもの、商人や職人が使う道具を中心に膨大なコレクションをした。

それ以上にびっくりしたのが、日本の子供たちであった。「世界中で日本ほど、子供が親切に取り扱われ、そして子供の為に深い注意が払われる国はない。ニコニコしている所から判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい。」「それは日本が子ども達の天国だということである。・・・・赤ん坊時代にはしょっ中、お母さんなり他の人なりの背中に乗っている。」遊び道具もモースはたくさん収集した。鼠のからくり玩具、こま、輪投げ遊び、土メンコ、貝遊び(おはじき)、お人形、縮れ麺細工、墨で描いた手習い帳、雛や端午の節句玩具など。

39歳で来日して、79歳になって書いたのが「日本その日その日」(Japan Day by Day)日本滞在の4年間、3千5百ページに及ぶ日記をモースは書いていた。ビゲローという親友がモースにそれを出版するよう促したという。「君(モース)と僕(ビゲロー)とが40年前親しく知っていた日本の有機体は、消滅しつつあるタイプで、その多くは既に完全に地球の表面から姿を消し、そして我々の年齢の人間こそは、文字通り、かかる有機体の生存を目撃した最後の人であることを、忘れないで呉れ。この後十数年間に我々がかつて知った日本人はみんなベレムナイツ(いまは化石としてのみ残っている頭足類の1種)のように、いなくなってしまうぞ」。

モースの目は、職人や商人、大道芸人、見世物、物売りの世界(魚売り、煙管ヤブリキ細工を修理する人)はしごを売る人にまで注がれる。看板やお札・おみくじ収集している。子どもを道ずれの心中事件を聞くたびにモースの言った「子供たちは朝から晩まで幸福であるらしい」という言葉を虚しく反芻する。(明治のこころ モースが見た庶民のくらし 青幻社刊)

昔の少年

両親は明治後期生まれで、母は昭和62年に亡くなったが、父は長寿で平成9年、96歳まで、明治・大正・昭和・平成の四つの時代を生きた歴史の証人だった。忘れた頃に出来た末っ子の僕に、田舎の囲炉裏端で薪をくべながら、断片的だが夫々の時代の話を聞かせてくれた。母は江戸っ子の車屋の13人兄弟姉妹の中で育ち、東京での派手な暮らしぶりを懐かしそうに話してくれた。どこに行ったか当時の写真もなくなったが、日本舞踊を習っていた幼少の頃のまるで人形のような藤娘姿の写真などを見せてくれた。田舎の隣のタバコ屋のお爺ちゃんは大きな鳥の羽のついた軍人の帽子と大将が着る立派な軍服を持っていた。寡黙だが品のいい隣のおじいちゃんは過去を何も語らず、熊の毛皮の敷物に羊の毛皮のちゃんちゃんこを着て、いつも箱火鉢の南部鉄瓶から朱泥の急須で朱泥の湯飲みに玉露を注いでご馳走してくれた。会話がないのに何故かおじいちゃんの側でお茶を戴くのが好きだった。忘れがちだが、今思えば、昔の日本人、明治生まれの先人たちは、自分の子も他人の子も分け隔てなく、可愛がってくれたり、叱ってくれたり、優しかった。僕達にできるのは、平成の子供たちに、よき昭和の話をしてあげる事か。

seto

いい話ですね。江戸時代末期、日本を訪れた外国人も同じような、子どもへの観察を残しています。天真爛漫に育てていた。なぜかというと、もちろん

可愛いということもあるのですが、すぐに亡くなる、幼児死亡率が異常に高くて、生きてる間はせめて好きなことをさせてあげようという親の配慮や

近所・親戚の配慮もあるみたいです。大正に入って、水道水に塩素を混入。劇的に乳幼児死亡率が下がっていきました。何年なのかいま調べていますが

医療の進歩で乳幼児死亡率が下がったのではなくて、問題は水に混入していた様々な雑菌が胃腸をダメにしていたので、それを殺菌した塩素の存在です。

それでも、貧しい農村では子供を子供を育てる、オンブして寝かせるところもありました。京都の「竹田の子守唄」も歌詞を読むとひどい待遇の子供が

いたものです。お寺の坊さんが「早くあっちへ行け」とびしょ濡れの赤ん坊を背負った子供を追い出すのですから。昔の少年さんは幸せですよ。