キケロー「老年について」(岩波文庫)その1

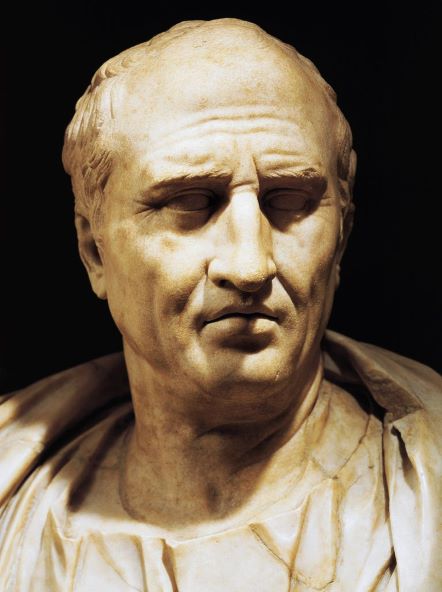

哲学者立花隆さん(ジャーナリストとか評論家と皆が言うが、私的に言うと彼は在野の哲学者である)、亡くなる前に、インタビューにきた人へ「年をとると、いままでわからなかったことや見えなかったこと、発見もある」というようなことを述べてキケロの「老年について」(AD150年)を推薦していた。昨日もキケロについて若干引用したが、その続きである。文庫本にして78pしかないので(しかも460円)岩波文庫、人生の含蓄を味わえます。そして未来や希望の種ももらえます。キケロ(紀元前106~紀元前43)

老年がみじめなものと思われる理由は4つ

1)老年は公の活動から遠ざけられるから

2)老年は肉体を弱くするから

3)老年はほとんど全ての快楽を奪い去るから

4)老年は死から遠く離れていないから

1から4の各項目について、キケロはカトーの口を借りて反論を加えたのが「老年について」である。これまでもギリシャ時代から老年はテーマとしてあるのだが、青春はその光り輝きを歌うとすれば、老年は「老いのみじめさ」を説くという、現代でも通じる観念が流れている。

(1)の公の活動(当時はローマの元老院など)でも、「肉体は弱っていても精神で果たされるような仕事はないというのか」否、あると。老年に至った者たちの「思慮や理性や見識が大事業を増進させる」ことも多いと反論。「無謀は若い盛りの,深謀は老いゆく世代の持ち前」。記憶力についても、日々営々と鍛錬さえすれば克服できる。非常な高齢で悲劇を作った「ソフォクレス」もいる。作物をつくる知恵や段取りも老人のはたらきが大きい。農夫なら「次の世代に役立つよう木を植える」(29p)次代のために備えをするのも老人の役割だ。一方、「老齢のわが身が若い世代から嫌われると感じる」と発言する人もいるが、稟性ある賢者になれば若者から敬愛される。そのために「毎日何かを学び加えつつ老いていく」ことが大事だ。

(2)肉体の弱さは、老年の持つ第二の欠点だというが、体力といっても若者が牛や象の力を欲しがってはいないと同じく、体力に応じて何かをすればいい。法知識や弁論についても「老人には静かで気負いのない話しぶりがふさわしい」(33p)さらに「青年に教え諭せる体力さえあればいい」老人特有の自慢話や饒舌も「その舌からは蜜よりも甘い言葉が流れ出る」なら体力は必要としない。肩に雄牛を担いでオリンピアの競走場を歩き通す体力か、ピタゴラスの知性の力、どちらが授けられたいか?

「人生の行程は定まっている。自然の道は1本で、しかも折り返しがない。そして人生の各部分にはそれぞれその時にふさわしい性質が与えられている。少年のひ弱さ、若者の覇気、早安定期にある者の重厚さ、老年期の円熟、いずれもその時に取り入れなければならない自然の恵みのようなものを持っているのだ」(37p)

昔の少年。

孫と一緒に暮らしていますから、年齢差のギャップはいろんなところで感じますね。先ず記憶力は負けますね。その代わりギャグなどは負けませんよ。ギャグを連発すると悔しいのか「寒む~!」と。スマホの操作にはかないません。ありとあらゆるアプリを駆使して友達同士や兄弟姉妹で遊びますから我々も使い方とは全く違い教えてもらう事の方が多いですね。唯一自慢できるのは楽器ですね。昔少しかじった下手な楽器演奏です。ブルースハープやギターやトランペットやサックスなどでは未だ負けません。先日は孫の長女がギターを教えてと言うので弾いたら「もうハープの世界だね」と褒められてしまいました。しかし、これも彼ら彼女らが本格的に興味を持ったら敵わなくなるかも知れません。男児はオンラインゲームにハマっていますが、本格的過ぎて我々にはサッパリ分かりません。今やっている事の一つに無償のボランティアで我が家のすぐ前の老夫婦の住む家の雪かきですね。ご主人が最近認知症で何もできなくなっていますから。今年は大雪で我が家との二軒分と車道とゴミステーションの除雪で3時間ほどかかりますから朝は5時半ころから始め、食事や入浴後出勤ですから雪が降れば遅刻気味です。こんな姿を見てか?無視か?孫たちは家の中ですが、いつか気づいて社会性や公共性の精神でも目覚めればと思いますね。歳をとっても身をもって教える事はまだまだ沢山ありそうですね。思えば父が村内の道路脇の草刈りを黙々とやっていました。そして河原の空き地にこっそりと桜の苗木を植えていたのです。今や我が家の家族は誰一人居ない田舎の片隅で春には満開の桜が咲いています。

seto

昔の少年さん、お孫さんに囲まれてイキイキ、それも大変でしっょうが、送っていると思いますね。こちらはジジ・ババの二人暮らしで、孫が大分県からくると活気が出ます。孫の持つチカラとかエネルギーはもらうものですから、すごいパワーになります。彼らがどんどん成長していくのですから、楽器演奏でも興味を示せばしめたもの。お孫さんの一生の宝物に変化することもありますよ。老年の趣味や価値観や教えが若い人たちに着実に伝わるのを見るのは至上の喜びだとキケロも言ってます。これは時代を超えて普遍的な喜びなんです。その中に確実に昔の少年さんや私も入ってるということです。たったいま、図書館のボランティアから帰宅。不要本を整理してリサイクル市に備えるのと、玄関に「どうぞ自由にお持ちください」という本を並べたりします。きょうは新年会で私は自己紹介をさせられました。ゲームもして1000円の図書券をもらいました。お菓子もミカンも出ていい正月のスタートです。それにしても除雪の手伝い、一番きつい仕事、ご苦労様です。それもお父さんの河原の苗木植がしっかり、違うボランティアで伝承されているといえますね。「ああ、あれはいいことだ」が次の人に贈与されるんですね。

坊主の孫。

現代のように高齢者を労わる社会になる前までは高齢者も働き者が多かったですね。その分、今に比べれば寿命は短かったのかも知れません。介護施設などもなく病院すら行けませんから健康管理は自ら行っていたのでしょうね。我が家もそうでしたが、貧しいがゆえに自給自足で野菜などや野山の産物など自然食に頼っていたことが健康にも繋がっていたのだと思います。今では住宅さえもバリヤフリーなどと言って段差をなくしたりしますが、そのお蔭で運動能力も落ちる事も事実ですね。常田富士夫さんから聞いたのですが、夫婦で年を取ったので長野県の山村に一軒家を建てて住む事にしたそうですが何と段差だらけの旧民家調の住まいなのだそうです。身体は使った方がいいとの彼たちの考えなのでしょう。身体を労わると言う事は自分を甘やかす事にも繋がりそうですね。動けるうちは動いた方がいいですね。全く意思通りに動けなくなるまでは。

seto

キケロは農業が老人をイキイキさせると繰り返し述べています。土を耕し、種を植えて収穫までその人に幸福感を与え続けると。そういう意味で自給自足は土をいじり、太陽を浴びて、虫たちと会話する営みですからサイコーに贅沢な生き方です。ローマ時代も元老院をリタイアして郊外で農業に向かう人、農事について書き物を表して後世の資料をつくる人もいました。時間がいくらあっても足りないとも書かれています。そういえば近所の65ヘクタール所有の農家の人と話すと、農業は仕事が限りないくらいあると言ってました。草むしりも大事ですからね。