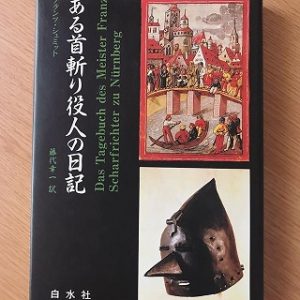

ある首切り役人の日記。

16世紀、死刑執行人の日記発見!!

上の写真は溺死刑、下は死刑執行人が被る鉄仮面。

16世紀に書かれた『ある首斬り役人の日記』を古本屋で見つけた(800円)。本の帯には「生涯に361人を刑場の露と消えさせたニュルンベルグの刑吏フランツ親方の克明な日記、犯罪学のみならず中世・近世の社会史や風俗学にとっても貴重な資料』と書かれてある。ヨーロッパ中世史の研究者阿部謹也さんの「刑吏の社会史」(中公新書181p~183p)にもフランツ・シュミットの日記について書かれてあった。1578年にニュールンベルグの刑吏に就職し(父親も刑吏)1617年までの44年間に300件を超す処刑を自ら行っている。361人を絞首、斬首、車裂き、溺殺(川に投げる)し、345人に鞭打ち、焼印、耳削ぎ、指切りなどの体刑に加え、平均して1年に16人を処刑している。

ヨッロッパには明るいステンドグラスで輝くキリスト教、愛を説く宗教の反面、暗い差別や排他の面が同時に併存していた。当時は卑賤の職業として、市民社会やギルド仲間(日常生活を支え合う組織)にも入れず、都市の外側で暮らす人々がいた。阿部謹也さんの本によれば刑吏も賤しい職業として差別されてきたが、社会の秩序を守る仕事としてなくてはならない仕事であった。ヨーロッパ中世で≪名誉を持たない≫賤民として蔑視された職業は・・・死刑執行人、捕吏、獄丁、延丁、墓堀り人、皮剥ぎ、羊飼いと牧人、粉挽き、亜麻布織工、陶工、煉瓦製造人、塔守、夜警、遍歴楽師と奇術師、山師と抜歯術師、娼婦、浴場主と理髪師、薬草売り、犬皮鞣工、煙突掃除人、街路掃除人などであり、性格は異なるが、ユダヤ人、トルコ人、異教徒、ジプシー、ヴェンド人などのキリスト教社会秩序の外に立つ人々も同じ扱いを受けている。(このあたりは刑吏の社会史14p)

『ある首斬り役人の日記』には母親の幼児殺しが出てくる。たとえばこんな具合だ。「3月6日、ナーゲルの娘アポローニア、レーアブルグ出身、嬰児殺し。自宅の農家で密かに産んだ赤児を同所で殺した。リヒテナウにて溺死刑で処刑した」(1578年)「7月13日、バレンフェルゼルの娘マルガレータ、ヘネンフェルト出身、嬰児殺し。自宅の農家でひそかに産んだ赤児の頭を押しつぶして殺した後、埋めて隠した。ヘアスブルックにて溺死刑で処刑した」(1579年)。解説に、新生児を母親が手にかける女性犯罪の背景は、婚外婚の清算が多く、避妊や堕胎が認められぬ時代で、無知や貧困、凌辱の結果として痛ましい犯罪と書かれてあった。職業に卑賤なしと私たちは教科書で教えられるが、そうした背景にある思想は、長い長い時間、職業に卑賤ありの思想が人間の歴史とともに古いがゆえに、そうしてはならずという思いで作られた思想だということが歴史を繙くと見えてくる。

坊主の孫。

幼い頃、田舎の焼き場で働く人を『オンボ』などと言って大人たちは差別していました。誰しもやりたくない仕事でしょうが誰かがやらなければならない仕事でもあります。更に昔には斬首を執行する侍もいましたから外国に限らず我が国でも死刑執行人は存在していた訳ですね。もちろん現在でも居るわけですが、実際に見たわけでもありませんが昔ほど残忍な死刑は無いのでしょう。昔のヨーロッパの人種差別には宗教の違いはあるものの、現代においては芸術家に分類される人たちが多いですね。生きた時代が産んだ悲劇ですね。

seto

私が長年住んでいた苗穂、そこに苗穂刑務所があります。道内で唯一、死刑執行できる刑務所です。中学時代、マラソンで刑務所の周りを走ったものです。人一倍、刑務所や死刑執行に過敏に反応するのも身近にその施設があったからだろうと思います。坊主の孫さん、書かれたように日本でも死刑執行人や誰かがやらないとならない仕事ってありますね。焼き場もそうです。北海道は侍の斬首する光景は函館戦争であったかどうかで、明治以降は監獄や刑務所に政治犯や凶悪犯を収容した土地ですね。首切り役人のお父さんがやはり首切り役人であったという、非差別職業が連鎖しています。死刑執行をする人たちのトラウマは生涯消えないと言います。執行する日は朝からご飯がたべられず、刑の執行が終わっても、その日の光景がいつまでもフラッシyゥバックする、なんてことを自分がしたのだと後悔すると言います。死刑制度の廃止が求められる一因にそういうこともありますね。