『われわれは言葉を節することを、そろそろ知らなければならないのではないか』(橋本治)

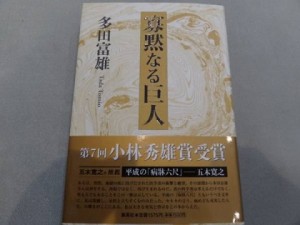

2008年の小林秀雄賞に選ばれた多田富雄「寡黙なる巨人」の選考委員である橋本治の言葉で、養老孟司の「大言論」の中にあった。ぐさっときた。ブログが世の中に必要なのかどうか自分で検証をしないまま、毎日、文字を並べる作業をしている(はじめの頃は強迫観念も働きながら)。腰の据え方がふらついて書いているから、ぐさりときたのだ。さっそく「寡黙なる巨人」を図書館から借りてきて、いま読み終わった。

いつノーベル賞を受賞しても良かった世界の宝みたいな免疫学者が67歳のときに金沢で突然、脳梗塞に襲われ、言葉と行動を奪われ、舌の動きもできず、闇の世界へ突き落される。食べることもできず、飲むこともできず、意思表示もできず、自分はただの「糞便製造機」だと自嘲する。自死も頭をよぎるが、常に醒めた目で病状を見守る・看病する医師の奥さんを見て「私の命は私だけのものではないことを無言のうちに教えていた」。「何もしないでベッドに寝ているだけで、ものも食わずに(チューブで栄養)糞をためている。排泄するのも人工的にする。それでは文字通り糞便製造機になってしまったようなものだ」。

この本は彼の日記である。相手の言葉は理解できる、筆記はできるところからワープロを友人から送られ、教えられ、リハビリを繰り返して生還してくる。「あの日を境にしてすべてが変わってしまった。私の人生も、生きる目的も、喜びも、悲しみも、みんなその前とは違ってしまった」で始まる。養老孟司は「多田富雄の言葉は球麻痺による半身の麻痺という、当人が置かれた身体的な状況もあって、一語一語がまさに搾り出されたものだった。その文体の勁(つよ)さが心を打つ。別な表現をすれば、言語は身体から発しなければならないのである」と。世の中は知ったかぶりの身体から発せられない言葉の氾濫。

表題の「われわれはそろそろ言葉を節することを、知らなければならないのではないか」というのは、身体から発する大事な言葉が、雑語に埋もれてしまい、見えにくく、聞こえにくくなってきている社会になっていることを橋本治や養老孟司は言いたいのかもしれない。大脳も身体の一部であるから、左脳の言語野から繰り出される言葉の数々。果たして、それは本当にその人の言いたいこと、その人しか表現できない言葉たちなんだろうか?誰かの借り物(テレビや新聞記事、評論家、会社の上司の言葉など)でしかないのかもしれない。すべてが闇に入った時に、たった一人で、事態に立ち向かうときに、その人自身の本当の言葉が紡ぎだされる気がする。叫び声であっても。言葉の山を登山している心境に私はなる。

そのとき、多田さんの中でもう一人の巨人が立ち上がる。巨人が棲み始めて、彼を支える。彼が若い時代、文学少年、詩を目指していた。そのときの体験や経験が50年を経て蘇っているようにも読める本だ。中原中也、富永太郎、小林秀雄、江藤淳、アンリ・ベルグソン、三好達治、孔子、ランボーなど筆者より17歳年長ではあるけれど、若い時に養われた感性・教養や体験が地獄の苦しみの中にあってもどこかで生きている、とにかく凄い書物であった。「身体から一語一語搾り出される言葉」とはこういう言葉たちを言うお手本。自分の書く言葉の軽さを思い知った読書だった。

アドマン。

大抵の人間は、言葉と文字を上手に使ってコミュニケ―ションを図りますね。それが当たり前と思っていても、突然!どちらかが奪われたとしたら、いや?どちらも奪われたとしたら一体何を持って意思疎通を図れば良いのでしょう?。言葉を奪われ筆談とか手話と言う手段を使えれば良いのですが。自分の意思で身動きが出来ない状態では成す術もなくなりますね。言葉も文字も、その大切さを無意識に使って居る私達ですが、文書にしても会話にしても、さほど気にせずムダな部分が殆どです。また文字が無いアイヌ民族は独特の言語を使い、例えば北海道にはそれを裏付ける彼ら彼女らが用いていたであろう地名が今も残されて居ますね。身近なところにも沢山ありますね。その特徴は一つの地名にさえも複数の意味が込められている事ですね。言い換えればムダが無いとも言えます。会話にも使われたとすれば多分短い言語ですべてを言い当てていたとすれば文字に比べて優れた機能を持って居たのでは無いでしょうか。そこで、ちょっとした提案ですが、一度、アイヌ体験として文字を一切使わない事にしたらどうでしょう。勿論デジタル機器でも会話以外に文字発信は一切しない体験です。言葉の大切さを再認識する実験を。

seto

文字を使わず、音の世界ですか?ユーカラの世界出現ですね。文字に無駄があっても、不思議と会話は、無駄のようでいて無駄がないと思いませんか?文字起こしをしてみればわかるのですが、ええーと、そうだなあ、ううーん、なーるほど・・などに相手との間を置く、相手の話をじっくり聞いている姿勢は伝わりますね。信頼関係を顔の表情を含めて相手に伝えています。文字化しないでも声で伝わりますね。しかし、声を失いうとどうなるか?必要最小限の文字が復活します。ALSという筋肉が衰える難病があります。声帯の筋肉も衰え、メモによる手書きでの交換が増えますね。