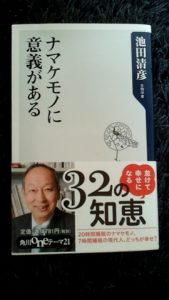

ナマケモノに意義がある(池田清彦)から・・・。

人口の変遷(同書68p)

ホモサピエンスが誕生した16万年前 せいぜい数十万人

1万年前 数百万人

紀元前後 2億人

19世紀末 16億人

1950年代 25億人

現在 70億人

大型哺乳類でこれだけ異常な人口増加は人類だけ。一番多いゴりラの個体数は10万頭。食糧とエネルギー消費からみてもう限界点にきている。寄生虫学者の藤田紘一郎さんの言葉「早くてあと100年、どんなに長くても1000年のうちに人類は絶滅する」。

樹の上でのんびり過ごし、時々するすると降りて来ては排泄をしてまた樹に昇る。排泄物は樹木の栄養になる。間違って水の中に落ちても泳ぎは上手で溺れない。木の実を採取して必要以上の無茶食いはしない。「ナマケモノ」とネーミングはされたが、究極のエコな生き方をしている。

人類は農耕を始める前は、男は海や川へ行き魚貝を取り、女は山へ木の実の採取へ。一日の労働時間はたぶん3時間か4時間。過労はない。日が暮れたらたっぷり寝て、前の日の食べ物があれば一日ゴロゴロして子どもと遊ぶ。暇があれば槍や石おのを作り、狩猟に備える。食べて寝てSEXして、また狩猟と採取にでかける繰り返し。その場所に狩猟する生き物がいなくなれば、移動しなければならないのが辛いところだ。移動した先に食べ物がなかったり、強いほかの部族に占拠されていると戦うか逃げて、さらに厳しい自然に移動するしかない。下手したら餓死をする。それも覚悟の移動である。

現オーストラリアにいるアボリジも東南アジアから小舟で渡ってきたが、ほとんどは途中、太平洋の藻屑に消えた。生きる、移動するのは命がけだ。農耕を始めたことで土地への定着が始まり、労働時間が急激に増えて、富を独占する人も出て、権力や組織、おきてという概念も発生した。文字らしき記号で穀物の量を調べたり、一家族当たりの食べ物の分配を決めた。そして人口は一気に増え始めた。そして、一番大事な労働時間、労働に拘束される時間が増えたのである。増えた人口を食べさせるためにさらに耕地を増やした。当時は何を作っていたのだろうか。

私の好きな養老孟司さんや福岡伸一さん、藤田紘一郎さん、そして池田清彦さん。私は昆虫採集はお遊び程度しかしないが、全員、昆虫少年で、人間を根本から生物の一種として見る視点を若い時から持っていること。どこか次元の違うところ(昆虫の目)に視線というか、考えの根城にできる大脳の領域があって、ほっとさせる。「生物としての人間」「生き物としての人間」「食べる排泄する人間」「分子生物学から見たら生物と非生物の区別は危うい」。

どんどん言葉で人間を定義する習慣から離れていき、私の大脳が解放されて気持ちがいい。ホモサピエンスを客観化できる。淡々と人間を見れる。「人間とは●●だ」で定義をすると、必ずそれから外れる人が出てきて、また別な定義が登場する。それを繰り返してきた。

無駄なものは作らない生き物たち。野次も飛ばさず、テレビや新聞やレストランやパチンコがなくても、パソコンもしないし、いわんやブログなど書かない虫たちは理由なく生まれて殺されたり、短い命を見事に生きる淡白さ。昆虫人生に意味なんてない。生まれそして死んでいくだけ、お見事。しかし、昆虫やミミズも考えている、思考力があるとの意見も出てきている。人間にだけ意識があるわけではないらしい。

昔の少年。

農業が盛んな所では、虫は作物に被害を与える存在の一方で、野山にいる虫と触れ合い、季節の虫を観賞したり音色を楽しんだり、昔から虫と一緒に暮らしてきましたね。蛍狩りや、セミやトンボを捕まえたり、カブトムシやクワガタを育てたり、虫を捕ったり、飼育したり、観察したりなど幼い頃の想い出ですが、海外ではあまりこうした文化がなく、虫を捕まえたり家の中で飼うことに驚く人もいるようですよ。昔から虫との関わりが深い我が国には「虫の日」という虫の記念日もあります。6(ム)4(シ)のごろ合わせで6月4日。人間だけでなく虫たちにとっても住みやすい環境づくりを願う日として、自ら虫好きだった偉大なる漫画家、手塚治虫先生の呼びかけで1988年に制定されました。虫にも魂は宿って居ますからね。虫も殺さぬとか、虫が好かないとか、虫けらとか、ウジムシどもとか、虫たちにとっては迷惑千万な例えですが、ミミズにせよ、蜂にせよ、人間には無視できない存在の虫たちですね。虫にも良い虫と悪い虫が居て、蚊や虻や蛭や蜂やムカデなどにはやられっ放しですがね。

seto

いい話ですね。無視できない話ばかりです。いまダニの本を読んでます。眼も見えず、耳も聞こえず、もくもくと枝に昇ってじっと待つだけ。嗅覚だけ発達していて下から酪酸の匂いがする生物が通るとエイ飛び降ります。うまく着地できればそこで血を吸います。これを繰り返して18年間、じっとしているダニも発見されています。ダニの人生です。ミミズは目がありませんが、土を耕してくれる恩人です。ミツバチもロイヤルゼリーを取ってくれます。虫の飼育は生物学を研究する人以外は自宅で飼育しないのでしょうか?ファーブルさんもいるのにね。哺乳類の人間が最高の動物だと勘違いしているのかもしれません。蚊可哀想な狭い人生観、生物観です。

坊主の孫。

被災された犠牲者の方々には申し訳ないが、天変地異は人間をも含めた生物を一定に制限する役割を担っているのではないか?とさえ思います。生物には厳しい制御不可能な災害は突然やって来ますから、備える準備も出来ないまま大被害に遭遇します。その度に犠牲者が沢山出ます。が、しかし私たちは人間にしか焦点を充てませんから他の生物の被害には全くと言って良いほど無関心です。そんな天災が繰り返されても人類は更に増え続けています。それに伴い当然乍ら食糧難や温暖化などの人災も増加傾向です。食料の確保には労働が伴い、人々は慌ただしく行動し、猛暑から身を守り夏を凌ぐにはフロンガス使用のクーラーなどが多用され、さらに温暖化に拍車を掛けます。人類以外の生物は独自の工夫で暑さ寒さに耐えて生きて居ますが、人間は工夫と言うより機械化に頼って自力では生きられなくなっています。人類滅亡説の背景には人間自身がわがまま放題に環境破壊を繰り返してきた結果でしょうね。最後に生き残る生物は?一体何でしょうね。あらゆる環境に対応変化する細菌類かも知れませんね。

seto

天変地異には、そこに意思はないと思います。よく天罰とか発言する人がいますが、それは全く違います。宗教心がある人が言います。余りに理不尽な人生を強制されるので、そう思わないと自分で納得できないからでしょう。寺田寅彦さんにも地震と津波には規則性があると何度も書いています。そして繰り返すと。明治から言われていて、その対策を全然せずですから。為政者の鈍感さがこの国の国民を奈落に落としているともいえます。あらゆる場所に既得権者が多過ぎて既得金を手放さない官僚たちの罪は重いです。起きる前に被害を小さくするようお金をつかうことですが、ここ100年できていません。「天然災害省」を政府の上に置くべきで、政府が「天然災害」(現代のような)の場合は解体・解散ですね。