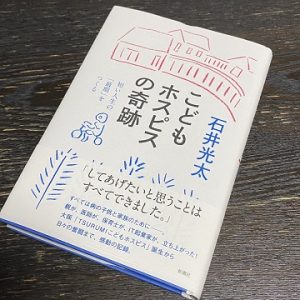

こどもホスピスの奇跡(石井光太著 新潮社)

昨日は、作家高橋源一郎さんがNHKと訪ねたイギリスの子供ホスピスについて書いた。最後に、こういう施設が日本にもあればという高橋さんの言葉で締めくくったが、2016年4月1日に大阪市に日本最初の民間小児ホスピス「TSURUMIこどもホスピス」が開設されていた。石井光太著「こどもホスピスの奇跡」~短い人生の最期をつくる~に設立までの経緯に携わった医師や看護師・ボランティアの人たちの話と入所後亡くなった子供たちとその家族について克明に取材がされていた。日本には小児がんなど難病の子供が15万人いて、そのうち2万人が命を脅かされている。施設内には学びのための教室もあり、治ればいつでも学校に戻れる体制もとっている。それ以上に大事なのは親たちの看病・介護の長時間労働を軽減させるための施設でもある。実際、様々な疾病を持って生まれてきた子供を持つ両親が離婚に至るケースもあって、ボランティアや地域社会の働きがハンディアを負った子供を一緒に育てていくことの大事さも痛感する。子供によって「生きることはどういうことか」を学ばせられた医師や看護師、そして育てた両親の言葉も並べられている。「短いけれど、深く生きるということ」だ。不運にも亡くなった子供の葬儀に招かれないケースもあって「一生懸命付き合ったつもりが何が問題で、親の怒りがどこにあったか」と真剣に関係者が悩むシーンもある。この本でわかるのは病気の子供たちは、親の気持ちを親以上に考えて生きているということだ。どちらが大人かわからなくなるところもある。東南アジアで路上生活する子供たちや貧困についてたくさんノンフィクションを書いてきた石井光太さんのやさしい気持ちで書かれた深い本であった。偶然、読んでいた詩人の長田弘さんの幸福の定義に「幸福はWell-being である。」(誰も気づかなかった 36p みすず書房)に遭遇した。「子どもホスピスの奇跡」を読んでいて、まったく希望を失った子供がドラムに目覚めてドラムを叩き出すシーンも感動的であった。Well-beingそのものだ。

昨日は、作家高橋源一郎さんがNHKと訪ねたイギリスの子供ホスピスについて書いた。最後に、こういう施設が日本にもあればという高橋さんの言葉で締めくくったが、2016年4月1日に大阪市に日本最初の民間小児ホスピス「TSURUMIこどもホスピス」が開設されていた。石井光太著「こどもホスピスの奇跡」~短い人生の最期をつくる~に設立までの経緯に携わった医師や看護師・ボランティアの人たちの話と入所後亡くなった子供たちとその家族について克明に取材がされていた。日本には小児がんなど難病の子供が15万人いて、そのうち2万人が命を脅かされている。施設内には学びのための教室もあり、治ればいつでも学校に戻れる体制もとっている。それ以上に大事なのは親たちの看病・介護の長時間労働を軽減させるための施設でもある。実際、様々な疾病を持って生まれてきた子供を持つ両親が離婚に至るケースもあって、ボランティアや地域社会の働きがハンディアを負った子供を一緒に育てていくことの大事さも痛感する。子供によって「生きることはどういうことか」を学ばせられた医師や看護師、そして育てた両親の言葉も並べられている。「短いけれど、深く生きるということ」だ。不運にも亡くなった子供の葬儀に招かれないケースもあって「一生懸命付き合ったつもりが何が問題で、親の怒りがどこにあったか」と真剣に関係者が悩むシーンもある。この本でわかるのは病気の子供たちは、親の気持ちを親以上に考えて生きているということだ。どちらが大人かわからなくなるところもある。東南アジアで路上生活する子供たちや貧困についてたくさんノンフィクションを書いてきた石井光太さんのやさしい気持ちで書かれた深い本であった。偶然、読んでいた詩人の長田弘さんの幸福の定義に「幸福はWell-being である。」(誰も気づかなかった 36p みすず書房)に遭遇した。「子どもホスピスの奇跡」を読んでいて、まったく希望を失った子供がドラムに目覚めてドラムを叩き出すシーンも感動的であった。Well-beingそのものだ。

アドマン。

「人生100年時代」といわれ、世界的にも長寿化ですが、近年日本で生まれた子どもの半分は107年以上生きる時代が到来すると予測する学者もいて、さまざまな視点からライフスタイルの見直しが必要だとも提唱されています。まさに、超高齢化が進み、世界一の長寿社会を迎えた我が国ですが、年齢を問わず全ての人が活躍できる場所や安心して暮らせる社会をつくることが大きな課題となっています。このように超高齢化が進み続ける一方で、乳幼児から小児の難病も増え続けていますね。WHOが設立された際に「健康」を定義づける言葉として使われた「ウェル・ビーイング(well-being※)」身体的・精神的・社会的に良好な状態。特に、社会福祉が充実し、満足できる社会生活状態にあることが提唱され、「健康」とか「良い人生」とか「満ち足りた状態」などといろんな考え方もされています。“心と体と社会がいい状態”が理想で有っても、精神的・身体的健康への取り組みは今現在、決してまだ十分とは言えません。長寿の高齢者も、短命な幼児にも同じく手厚い福祉支援ができれば良いのでしょうが、リーダーシップをとるべき政府そのものの弱体化が表面化している現状では国会の議題にすら上らないのは残念と言うしかありませんね。居眠りしたり、ヤジったり、揚げ足取りに明け暮れる国会も、もう少し、ハイレベルな議論の場に戻す事が必要ですね。

seto

もう男社会の日本の限界でしょうね。一昔前より、女性の地位が低くなったような気がします。企業の役員やトップに女性がなってもお飾りでしかなくて、後ろで計算づくの爺さんがいてね。市川房枝さんや国連の緒方貞子さんなど数少ないけれど、真正面から発言する女性がいましたが、いまは誰もいないのではないでしょうか?できるとしたら皇后陛下くらいでしょうかね。連合の事務局長も経団連と電気事業連合会に担がれているだけで、法人税を減らされて社内留保資金が溢れて、次に設備投資する先もなくて、正社員の給与を上げることに使って新聞テレビの一面を飾っています。非正規雇用の絶対多数者、パート労働者には遠い話で、物価高で生活が苦しくなるのは目に見えていますね。そういう社会であっても子供の病気、特に難病は、介護する親や兄弟、それ以上に本人の苦労は経済的にも苦しいところに追い込まれています。知り合いの保険会社が小児がんの子供を持つ親のために大学病院の前にマンションを買って、1日500円で親御さんが子供を看病するために貸し出した話を聞きました。札幌に子供ホスピス病院があるのかどうか知りませんが、難病センターはありますね。ネット社会になって、人間の質が、同情心や困ってる人を助ける生き方が後ろに下がって、全面的に「俺が俺が」「金だ金だ」が横溢している気がします。自分の病気をさらけ出して、闘病日記を公開するみっともない生き方をする有名人。名もない、苦しんでいる子供たちを想像する思考が欲しいですね。

坊主の孫。

私の3歳上の兄も幼児期に亡くなりました。私が生まれたのは両親が40歳超えでしたから、親は兄の生まれ変わりだと喜んだ一方で、当時は恥かきっ子的な目でも見られていたようです。そう言えば同級生の親たちは皆んな若かったですね。亡くなった兄の顔は知りませんが、今も小さな仏壇の中には兄の位牌が置かれていて毎朝拝んでいます。昔は親たちは働き、幼児の面倒は上の姉が面倒を診て居ましたから無くなった後、姉たちは大人に成っても自分たちの未熟な看病のせいだと盛んに後悔していました。健康で長く生きたいのは誰もが同じですが、生れて間もなく人生を終えざるを得ない幼な子も居ますから、高齢者などの福祉介護に重点的に焦点を当てるばかりでなく、生まれながらにして難病で苦しむ幼児や、虐待で命を無くす乳幼児たちを救うための福祉活動も大切ですね。事件が起きてから取り上げて、代案なくして批判ばかりしていては進歩しないですから、短い命を救うホスピス的活動案を実践するべく法案策定への道筋をつけて欲しいですね。昔は恵まれない子供たちを引き取って育ててくれた善意の住職の居るお寺もありましたね。そんな友達も居ましたし、育てていた祖母に逝かれた同級生の女子は我が家の隣の民生員のオバちゃんに中学卒業まで育てられました。地域単位で独自に助け合っていましたね。

seto

地域単位で子どもを助けることが少なくなりました。千歳に米軍基地があるとき、そこの兵士と日本人の女性との間でできた子供がいました。母親は祖母に子供を預けていなくなりました。彼女はおばあちゃんが育てましたが、近所の人たちがみんなで助け合ったと聞いています。小学生中学生とすくすく育って、特に中学ではクラスメートと楽しい信頼関係をつくり、現在まで美容室を経営しながら現役で働いています。鉄筋3階建てノエレベーター付の店舗兼住宅に住み、3人の子どものうちロンドンとミュンヘンで美容室を経営させています。ご主人を亡くされましたが、子供を訪ねてロンドンやドイツへ旅をしています。中学時代のクラスメートとはいまも交流が続き「彼女たちとの関係がなければ今の自分はなかった」と言ってます。困ってる人がいればすぐに助けます。彼女のような人間がたくさんいれば、もう少し、生きやすい世の中、人間関係があるのではといつも思います。こどもホスピスをつくるために懸命に尽力した人々が出てきます。世の中、捨てたもんではないなと思う本でした。昨日,今日とこどもホスピスについて書きましたが、自分の財布を増やすために生きる議員の集団を見ていると、どっち向いて政治家しているの?と思い、情けなくなります。小学校1年生からやり直して欲しいです。嘘をつかない、他人のもの(国税)を盗まないを朝から晩まで唱えさせて欲しいですね。