千歳市埋蔵文化財センター(縄文中心に展示)

半導体工場ラピダスの用地は美々貝塚の宝庫かもしれないし、縄文や旧石器時代の埋蔵物がたくさん埋まっている可能性も高い。

気になっていた縄文土器類が豊富に展示されている、千歳市埋蔵文化センターに行ってみた。元小学校の校舎をそのまま利用した素朴な展示室だ。

新千歳空港の横に有名な美々(ビビ)貝塚がある。その断層がこんな感じ。貝塚にはアサリ、ウバガイ、カキ、ホタテガイなど15種類の貝類が見つかる。さらにスズキやボラ、サケ、ウグイなど8種類の魚類。5種類の鳥類やシカやネズミ、トドなどの哺乳類の骨も出てきた。スズキやボラは暖かい海で生息するので6000年前は気候が温暖だった。

展示室に入ると

石器もたくさん展示されている。22000年前と表示されていて黒曜石が多い。ずいぶん遠くから運ばれてきている。置戸はじめ道東からの流通は日高山脈を越えなければならない。黒曜石で作られた石器は青森でも見つかっている。新潟県産のヒスイも礼文島やオホーツクでも見つかったいるから、古代の人の往来と物々交流にはすごいものがある。

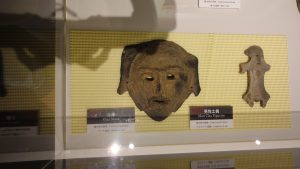

また国指定重要文化財「土製仮面」もある。仮面の右側は見にくいが千歳市指定文化財の「男性土偶」。

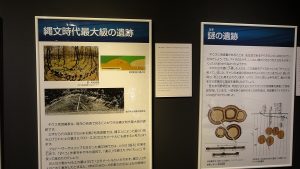

なんといっても、ここの目玉は共同墓地・史跡キウス周堤墓群だ。縄文時代の後期(3200年前)に北海道に固有な墓地で、それが千歳周辺、恵庭、苫小牧でで見られる。なかでもキウス周堤墓群の1号と名付けられた,外形が83メートルで人で囲むと123人で囲める大きさだ。こういう周堤墓地がキウス川に沿って9個見つかっている。縄文いっぱいの千歳市である。弾丸道路(国道36号)建設やや飛行場滑走路づくりで失われた遺跡も数多いはず。縄文後期には突然、墓が作られなくなります。どうしてか?

大きな穴を掘り、土を周りに積み上げていくことで墓をつくっていく。千歳周辺は太平洋が入り込みたくさんの縄文人が住んでいたので、多くの共同墓地が作られた。世界文化遺産で東北の三内丸山古墳などと並んでユネスコから認定されたのも、キウス周堤群があったから。

キウスはいまは雪のなか。春になったらぜひこの目で見てみたい。キウスとはアイヌ語で「キ・ウシ」(カヤが群生するところ)。湿地帯に群生するカヤからきた。

私の住む恵庭も、ユカンボシ川、柏木川など丸木舟に乗って千歳のさらに奥に入れる場所で遺跡が多い。カリンバ(アイヌ語で桜の木の皮)遺跡から縄文土器や屈葬したお墓、装飾品が出土している。恵庭市郷土博物館に所蔵されている。

アドマン。

縄文時代の遺跡は全国各地で発掘されていますが、北海道でも多くの遺跡と土器や石器、集団墓地が発見されている事は北海道も今の様な厳し過ぎる気候でも無かったと言う証明ですね。むしろ狩りにも適していて、自然からの恵みも豊富で住みやすい環境だったのかも知れませんね。私は厳しい冬の1月30日に移住してきましたから、余りの寒さと厳しい冬の暮らしを体験して覚悟を決めたのですが、もし、太古の昔の様な温暖な北海道だったらどんなにか過ごしやすかった事でしょうね。そして今の様な冬の厳しさは何時ごろからでしょうね。一気に気候変動が有って縄文人もあらゆる生物も滅びたのか?それとも徐々に変化した気候と同様に生物全体が気候に対応して淘汰されて来たのか?その辺は未だグレーゾーンですね。思うに、それほどはっきりした境界は無く今現在に至ったのでしょうね。太平洋側とは言え、集団墓地などとなれば「未開の蝦夷地」のイメージは変わりましたね。

seto

昨日、大分から娘婿が来ました。部屋に入るなり「暑いですね」と。そうなんです。縄文時代は山林が豊富で燃やせる木々が大量にあって、熊や鹿防止もあり、村全体でたくさん燃やして、家の中も暖かかったんだとおもいますね。本州より暑いかもしれません。その火で肉を焼いて食べてました。エスキモーの氷の家イグルーも入ると暖かい。京都で探した6畳の下宿が寒かったこと(2月)。窓ガラスが1枚ですからね、風がスースー通ります。住んでみないとわからないことばかりです。洞窟や洞穴は暖かい空間だったでしょうし。それ以上に現代人(地球人は)心が寒いように思います。地球温暖化対策ではなく、地球人心の温暖化対策が必要だとおもいますね。