イザベラ・バードとアイヌとの交流(義経神社)

明治11年(1878年)に北海道(蝦夷地)を旅した英国の旅行家イザベラー・ルーシー・バード「日本奥地紀行3 北海道・アイヌの世界」(平凡社 東洋文庫)の中に、「600万人の扶養が可能とみられるこの地域(作物の点から)にはわずかに12万3000人の人々が散在しているにすぎない。」(23p)とある。

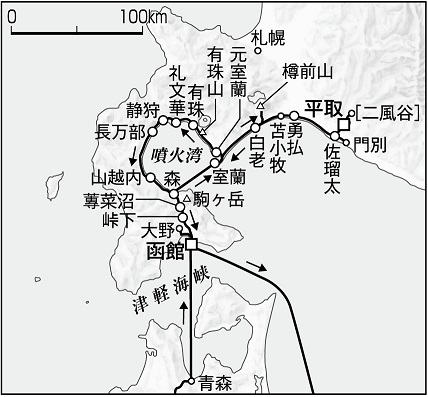

当時、政府は人口過剰とみられる(本州の)地域からの移住、二つ目はロシアから侵略的な構想に対する堡塁を築くため屯田兵の入植を図っていた。144年前に予測された人口には届かないが、2022年現在、北海道の人口は約519万人で近い数字といえば近い。伊藤という通訳兼助手と馬に乗り、女性の一人旅を安全にできたものだと感心する。英国領事が開拓使長官黒田清隆に掛け合い、旅に関して最善の扱いをせよという公文書を持参してたので、安全な旅になった。

それにしてもこの本は、北海道観光の案内コピーより数百倍も魅力的な文章が続く。内部の人間が書くより、外部の人間が表現するほうが的確な観察をされる。アイヌ語の収集、沙流川の船遊び、自然描写が細やかだ。アイヌ部落の男女の身長まで計っている。繰り返し出てくるのはアイヌの微笑の素晴らしさが書かれている。

「日本奥地紀行」に戻ると、平取町でアイヌコタンの酋長の家に2泊3日宿泊。「彼らはこれまで外国の女性を目にしたこともなく・・・日本人とは違い、集まってくることもなければじろじろみることもない。・・・この3日間、自分たちの日常の生活や仕事を続けながら、礼儀正しくまた親切にもてなしてくれた。朝から晩までこの部屋で生活をともにしてきたけれども、細事に至るまで不快な思いをすることは何もなかった」(79p)日本奥地紀行は本国の妹(ヘニー)へ書いた書簡だ。

とはいえ酋長の母親(80歳)だけは、それが一族にとって不吉な来訪を感じるのか「私をじっと監視している」ようだと書いていた。アイヌの酋長たちは知る限りの自分たちの習俗についてイザベラバードには話すが「日本の政府(開拓使)にはどうか告げないでください。そんなことをなさるとやっかいなことになります」。それにしてもアングロサクソン(英・米)が植民地主義とはいえ、地球上の各所へ探険・記述・風俗研究をして、将来はそれを生かして統治の材料にすることもできる生き方はすごい。それを国を挙げて支援している。国民性までいい意味でも悪い意味でも暴かれるわけだ、もちろん彼らの価値観に基づいてだけれども。彼女も敬虔なキリスト教徒である。函館では布教活動の手伝いもする。

さらに平取アイヌの副酋長から、「外国の人には一切見せてこなかった私たちの神社(テンプル)」を見せてもらうことになる。義経神社である。内陸アイヌの間で義経が自分たちに親切だったことが語り継がれていたのである。簡素な白木の神社で一つの像が収まっている。象眼のある真鍮の鎧を着て、金属製の御幣を手にしている。(同著 98p)

昔の少年。

社会環境、生活環境も大きく違う外地へ、例え付き添いの同行者が居たとしても女性独りでの旅は驚きですね。旅行も高級ホテル志向の現代人は潔癖すぎて耐えられないでしょうね。例えば私たちの幼少期に育った田舎の村の暮らしでさえ大変でしたから、その遥か昔の、それも未開の厳しい気候の北海道の地を研究の為に旅するわけです。ヒグマ目撃情報で山歩きもためらう今より、はるかに危険な山道も有ったでしょうね。余程の信念が無ければ達成できなかったと思いますね。

seto

さすがにクリスチャンです。どこにいても神は私を守ってくれているという信念でしょうね。イザベラバードがいかにイギリス公使と黒田清隆の親書を持参しているとはいえ、危険に遭遇したことはいろいろあったと思いますね。何でも見て野郎の明治の女性版を読んでいるみたいです。そして観察が細かい。女性特有の細やかさ・丁寧さが見えたり、自然の風景への感嘆も随所に書かれていますよ。勇気があります。足と目と手と言葉で体当たりで観察、日本人やアイヌと関係を持っていくんですから大したもんです。