江戸時代、最大の私塾

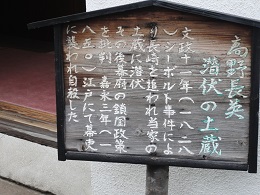

江戸時代に、塾生が4000人いた私塾があったのはご存知だろうか?主催していたのは広瀬淡窓(たんそう)、場所は豊後日田(現大分県)。「教育とは人間社会における最大の善行」をモットーに、どんな身分の者であってもOK、学ぶ学問は偏ってはならず、広く様々な学問をさせて、塾生の個性を尊重して学ばせたという。日田は幕府の天領地でもあって、この私塾に蘭学者・高野長英も籍をおいたことがあるという。私事になるが、私の娘が隣町の中津市に住んでいて、福沢諭吉の生家であるとか、中津城を見学したおり、城の天守閣に「蘭学事始」が置いてあった。錆びたメスもあり、黒田官兵衛には申し訳ないが、オランダ語の解剖本を死に物狂いで翻訳した杉田玄白・前野良沢の方へに関心が向いてしまった。官兵衛の記念館の横に「村上医家資料館」がある。1640年ころから現在に至るまで続く医家である。ここに数千点に及ぶ蘭学・解剖図・医療器具が展示されている。江戸の綴じ本も豊富で、自分に江戸期の本を読み解く能力がないので無念の資料であった。その家の中庭に白い蔵があって、幕府の政策を痛烈に批判して、指名手配になった高野長英が匿われていた。彼は江戸に入るとき人相を変えるのに化学薬品で顔を焼いたが、見つかり自決。しかし、そういう人を匿う度量というか、少数者であっても、幕府から(国から)睨まれても、理念を曲げない人たちがお互いを支え合っていた時代。またそういう気風を育てた私塾という存在は、その教師の徳や癖もあるだろうけれど、なんでも画一的に反応する時代、言葉までそっくりの思考放棄に近い人々が量産される時代に、江戸時代の私塾の凄さは、また「子供を働き手として早く使いたいのに」塾へ通わせる親の学びへの理解にも驚嘆するのである。日田で大村益次郎も学んだけれど、日田の塾生4000人はどこへ行き、何をしたのか、東北から九州までの膨大な数の塾生たち、歴史記録には残らないけれど、明治の学制とともに消えて行った私塾。いつの時代、どこの国であっても失ってはいけない普遍的な価値が私塾には残っていた。歴史を作っているのは実はそういうひとたちではなかったか、筆者はそう思う。

坊主の孫。

不登校児童生徒が年々増え続けています。学校教育に子供たちが疑問を持ち始めた証拠かも知れません。いつになっても画一的な教育。個性を生かすとは言っているものの、理想と現実はかけ離れています。どんな子供でも何か一つは優れたところがあるものです。しかしそれを探すには一人一人と向き合う必要があります。学校を離れる子供たちの大抵は『相談してもダメだから諦めた』です。学校では仲間の群れと、その仲間の群れから外れた子供たちが必ずできます。その群れから外れた子供たち全てを落ちこぼれと呼びがちですが、その群れから外れた子供たちの中には、実は並外れた感性の持ち主も沢山居る訳です。そんな子供たちだけを集めたら、とんでもない『塾』が出来るかも知れませんね。学習塾の前を通ると一生懸命学んでいる子供たちも多いですが自ら進んで興味を持った事を学ぶ事が大切では無いでしょうか。

seto

文科省は要りません。教育は各地域に任せて、自由な教科書をつくらせていくほうがたくさん個性が見えてくると思いますね。教育委員会も不要です。その犠牲は子どもたち、教師自身なのだと思います。落ちこぼれの人間がある方面でとんでもない才能を発揮しますからね。発揮しなくても「自由な思考、自由な行動」をする癖が磨かれると思います。孤独や寂しさを抱える子供たちなので、群れが排他性を持ってしがちです。1クラス50人の昔の世界より、20~30人のクラスのほうがキツイですね。江戸時代の寺子屋の絵を見ると、塾内で取っ組み合いをする子供たちがたくさんいて、ストレス発散してました。楽しいところでもあり、厳しい人格教育の場でもありました。家庭が共稼ぎ多いですから、子どもたちはゲームやSNS中心になりがちです。