イザベラ・バードとアイヌとの交流(義経神社)

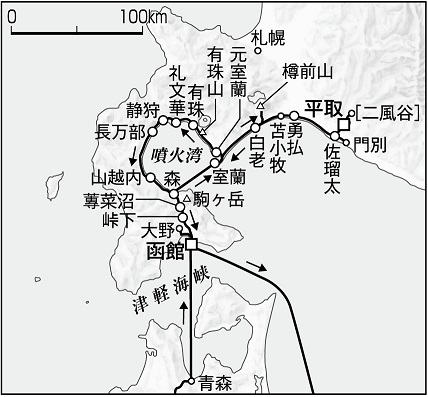

明治11年(1878年)に北海道(蝦夷地)を旅した英国の旅行家イザベラー・ルーシー・バード「日本奥地紀行3 北海道・アイヌの世界」(平凡社 東洋文庫)の中に、「600万人の扶養が可能とみられるこの地域(作物の点から)にはわずかに12万3000人の人々が散在しているにすぎない。」(23p)とある。

当時、政府は人口過剰とみられる(本州の)地域からの移住、二つ目はロシアから侵略的な構想に対する堡塁を築くため屯田兵の入植を図っていた。144年前に予測された人口には届かないが、2022年現在、北海道の人口は約519万人で近い数字といえば近い。伊藤という通訳兼助手と馬に乗り、女性の一人旅を安全にできたものだと感心する。英国領事が開拓使長官黒田清隆に掛け合い、旅に関して最善の扱いをせよという公文書を持参してたので、安全な旅になった。

それにしてもこの本は、北海道観光の案内コピーより数百倍も魅力的な文章が続く。内部の人間が書くより、外部の人間が表現するほうが的確な観察をされる。アイヌ語の収集、沙流川の船遊び、自然描写が細やかだ。アイヌ部落の男女の身長まで計っている。繰り返し出てくるのはアイヌの微笑の素晴らしさが書かれている。

「日本奥地紀行」に戻ると、平取町でアイヌコタンの酋長の家に2泊3日宿泊。「彼らはこれまで外国の女性を目にしたこともなく・・・日本人とは違い、集まってくることもなければじろじろみることもない。・・・この3日間、自分たちの日常の生活や仕事を続けながら、礼儀正しくまた親切にもてなしてくれた。朝から晩までこの部屋で生活をともにしてきたけれども、細事に至るまで不快な思いをすることは何もなかった」(79p)日本奥地紀行は本国の妹(ヘニー)へ書いた書簡だ。

とはいえ酋長の母親(80歳)だけは、それが一族にとって不吉な来訪を感じるのか「私をじっと監視している」ようだと書いていた。アイヌの酋長たちは知る限りの自分たちの習俗についてイザベラバードには話すが「日本の政府(開拓使)にはどうか告げないでください。そんなことをなさるとやっかいなことになります」。それにしてもアングロサクソン(英・米)が植民地主義とはいえ、地球上の各所へ探険・記述・風俗研究をして、将来はそれを生かして統治の材料にすることもできる生き方はすごい。それを国を挙げて支援している。国民性までいい意味でも悪い意味でも暴かれるわけだ、もちろん彼らの価値観に基づいてだけれども。彼女も敬虔なキリスト教徒である。函館では布教活動の手伝いもする。

さらに平取アイヌの副酋長から、「外国の人には一切見せてこなかった私たちの神社(テンプル)」を見せてもらうことになる。義経神社である。内陸アイヌの間で義経が自分たちに親切だったことが語り継がれていたのである。簡素な白木の神社で一つの像が収まっている。象眼のある真鍮の鎧を着て、金属製の御幣を手にしている。(同著 98p)

坊主の孫。

源義経の「墓」や「終焉の地」が全国に点在していたり、そして彼が実は大陸に渡ってチンギス・ハーン(ジンギスカン)になったという説まであることは、日本史の中でも特にロマンと謎に満ちた話ですね。全国に点在する「義経の墓」や伝承地が北海道にもあったんですね。義経が自刃したとされるのは、奥州平泉の衣川館(現在の岩手県)。しかし、北海道の平取町には「義経神社」があり、アイヌに弓術や農耕を教えたという伝承も残っています。青森、秋田、北海道などにも「義経北行伝説」があり、彼が蝦夷地(北海道)に逃れたという話が根強く語られていますね。これらは、義経の悲劇的な最期に対する民衆の「生き延びていてほしい」という願望が生んだ伝説とも言われています。義経=チンギス・ハーン説の真偽ですがこの説は明治期に爆発的に広まったそうです。明治12年、末松謙澄が「義経=ジンギスカン説」を英語論文で発表したそうです。そして大正期には小谷部全一『成吉思汗ハ源義経也』を出版し、満州や内蒙古を調査もしたそうです。この説は帝国日本の大陸政策とも結びつき、戦時中にはプロパガンダ的にも利用されたとも言われています。しかし、現代の歴史学ではこの説は全く否定されていて、チンギス・ハーンの出自はモンゴルのボルジギン氏族であり、義経との関連を示す史料は存在しないそうです。史実としての義経の死:『吾妻鏡』などの史料では、1189年に衣川で自刃したと記録されています。伝説としての義経:判官びいき(弱者への共感)や英雄譚として、浄瑠璃や歌舞伎などで理想化され、数々の「生存説」が生まれたようです。寓話としてのジンギスカン説の歴史的根拠は乏しいものの、民間信仰や文学的想像力の産物としては非常に魅力的な物語ですね。北海道では誰もがジンギスカンと言えばヒツジの肉料理として日常当たり前に食していますね。私も北海道に移住後は大好きですし、脂分が体温で溶けやすく体調管理にも優れていて大好きですね。本州では羊肉は臭みがあるとか言って嫌う傾向に有りますが、私達道民は好んで食べますね。このジンギスカンと若き日に弁慶と渡り合って勝った牛若丸の義経とチンギス・ハーンとの関連性は果たして?アイヌに何かを教えたと言われている伝説の義経=チンギス・ハーンだとすれば結びつくような気もしませんか?

seto

日本の歴史は詳しくないのですが、判官びいきは世界共通ですね。弱きもの、汝の名は女なりとシェイクスピアも言いましたが。判官びいきの対象が女であるかどうかわかりませんんが。義経について坊主の孫さん調べましたね。英語論文あるのははじめて知りました。アイヌが日本人にではなくてイザベラバードに義経神社を教えたというのも素敵な話です。先入観ではなく公平に自分たちを見てくれた、接してくれてアイヌの人たち嬉しかったんだと思いますね。北海道も本州からみたら、沖縄同様、どこか低くみられるところが明治からありました。「えっ!北海道の支社に転勤!島流しだ!」というような。札幌にいた連中、一度転勤で本州へ行くと帰ってこないですね。冬の寒さが嫌だと。埼玉あたりに戸建てをつくってね、マンション買ったり。食料危機になるとわかりますが、食の近くに住むことが生き延びるコツですね。ラムシャブ、トンシャブも好きです。豚肉が価格が安定して安い。早く北海道に帰ってきなさいと言っているのですが。首都圏は道路が川になり、これから下水道から水が噴き出す季節に入ります。イザベラバードは日本の馬ひきのおじさんを連れて、安全に旅したものですよ。貧しい農村の人たちは優しいですね。

アドマン。

外国人とは言え、気丈な女性も居たものですね。大和なでしこなどとしとやかさなどを決めつけられていた我が国の女性達とのギャップの大きさに驚くばかりです。そして、そんな異国人の女性を受け入れてもてなした心の広いアイヌの人達。閉鎖的な当時の日本の中の別世界北海道とすべての条件が揃っていたのでしょうね。

seto

英国大使館から特別許可をもらってて、それを各藩や役所に出せば、ヘヘエとなる仕組みでした。勉強もよくしていました。彼女、中国や韓国へも行きますよ。好奇心旺盛というかアングロサクソン、地球は我が家ですね。私も10代後半、シベリア鉄道でヨーロッパに渡り、世界を回る計画をしていたことあります。小樽の船員組合に「おれを船に乗せて海外へ連れていってくれ」と直談判しましたが失敗。次は外務省試験を受けて世界の大使館で働くことを夢見ましたが、試験要領を見て中止。世界史や地理が大好きだったのでね。とにかく飛びだしたかった。