水害、十勝農家の惨状。

日本の畑作の中心地、十勝の水害がひどい。カルビーのポテトチップスの原料のジャガイモや日本中の餡(あんこ)の原料小豆、それから砂糖の原料ビート、日本中の食べ物の宝庫と言っていい。(カルビーは新商品発売を延期した)

昨日、知り合いの農家に長靴を履いて訪ねた。「こんな雨、ないっすよ!」。9日から始まるさっぽろオータムフェスタに使うレタスの作付が、全滅とメールに書かれていて心配で見にいったのである。ビニール温室で約100m向こうまでレタス、そのレタスの葉が腐っている。「ビニールを再度被せて雨を防いでレタスを守れたが、それをしているとレタスの先が尖ってきて、丸くならず商品にならない。」一か八かの勝負であったが雨に負けた。

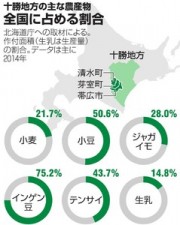

「いまレタス6個2000円で取引ですよ、信じられない。葉物野菜はレタス以外にビートもやられた。ジャガイモは早めに収穫できて良かった」。十勝の被害はさらに目も当てられない。十勝地方は全国に占める農産物の割合が極端に高いから、これから葉物野菜や加工食品に巨大な影響が出てくる。ジャガイモ28%、小豆(あんこの原料)50%、小麦21%、テンサイ(砂糖の原料)43%、インゲン豆(75%)、牛乳15%(道庁調べ)。

たとえば三重県の赤福は十勝産の餡。京都の銘菓で使われる餡の表示を見ると殆ど(十勝産)と書かれてるはず。敷島パンも十勝の小麦畑と専属契約をしているはず。チーズを含めてそれほど絶対的な信頼が十勝の作物にはある。一番困るのは、畑の土(50年以上かけて先祖代々作ってきた土)が流されたことで、畑の土を回復(できたとして)するのに10年以上かかる。タマネギ被害も北見を中心にひどい。ということは、今回の水害の影響は日本の食糧事情に10年以上にわたって悪影響を及ぼし、利するのは食糧輸入を手掛ける商社だけということになる。

どうしても報道機関は中心が東京にあって生産者は身近にいなくて、どこまでも消費者意識で世の中を見ているから、スーパーにおける値段が目の前に出ないと理解しにくい世の中である。しかし、畑作物をつくる土壌から作り直すとなると膨大な費用と労力・年月が必要だ。食糧自給率400%の北海道。4%の東京。情報で食べてはいけない、それでは餓死する。食べるのはあくまで作物である。

十勝は農林大臣で不審死した中川一郎、その息子の自殺した中川昭一、新党大地の鈴木宗男など影響力のある政治家が過去にいたが、彼らがいればもっと騒いで大問題にしただろうけど、いかんせん小池都知事やオリンピック招致不正金、SMAP解散やワールドカップ予選でニュースに占める時間が割かれている。いま十勝に政治力が少ない。高橋はるみ知事の孤軍奮闘である。国が一番安定するのは、安い食料品を安全に自国で作れる環境にある国である。安定するのは農業国なのである。ハイブリッド車をいくら作っても食べれない。

玉ねぎ・ジャガイモ大好き人間。

北海道の農業は本州に比べ、広大な土地で機械化されて効率よく、品質も管理され、高度で信頼性の高い作物で知られている。米でさえも改良を重ね、今や北海道ブランドは確立された。開拓時代から続いて来た農業に携わる人たちのフロンティア・スピリットが今も生きているのからなのだろう。ただ残念な事に、その農業を守るための護岸工事や整備事業が後回しになって来た事が今になって悔やまれる。「災害は忘れた頃にやってくる」と昔から言われながら、いつしか忘れられた時に自然災害による大惨事に見舞われる。十勝平野など大平原そのものが、機械化農業にも最適な巨大農業基地になっているが、裏を返せば最も危険な土地とも言える。なぜなら、人工的に高台に作られた土地とは違う、太古の昔から「暴れ川」の氾濫が繰り返されてできた土地だからだ。それが証拠に、そこには必ず大きな河川や小さな支流が存在している。つまり水位が上がれば農地やそこの居住区は川と化す事は推測できる。オランダではないが、山脈に囲まれ、河面や海抜と大差ない低い土地は土も水分を保っていて農作物の為の土壌には格好の土地柄ではあるが、危険とも隣り合わせている。今回の水害で、北海道も農業王国を自負する前に打つべき課題が浮き彫りにされた。

河川非防災センター。

開発局だの、河川防災何とかだの、それらしき組織は存在するが、事が起きてしまったこんな時にはまるで役に立たない。ただの天下り先だったりするからだ。今回もようやく、2~3日前になって知事が現地視察とかやっていた。対応が非常に遅い。警察だって非常線を張るしか手立てはなく、肝心な時にヘリが故障だと言う。消防だって火は消せても水は防げない。こんな時に頼れるのは自衛隊くらいだ。前々前々職の時、大通のビルの事務所の隣に河川防災何とかと言う組織が広いフロアに引っ越してきた。家賃は相当するだろうに。職員は全員年寄りのオヤジばかりだった。まもなく真新しいPCが大量に届いた。そして給湯室近くには毎日のように空の寿司桶が積まれていた。あの年寄りの集団は一体毎日何をしに来ていたのだろう?河川が氾濫するたびに、思い出す。

防災投資。

今時、堤防決壊などあっていいのだろうか。自然はコントロールできないと言えど、防ぐ方策はあると思う。農業被害で困る企業やビジネスも利益だけ追及する前に防災への投資も必要だと思う。