知の相対性~もうひとつの日本の歴史~

教科書で書かれた歴史は、統治した側から記録したものが多く、書かれなかった歴史、残された絵や版画、生活必要品や言語から推理できる歴史の再構築がフランスのルナール学派を中心に主流になって50年以上経過する。

日本でも実業家・渋沢栄一が宮本常一に命じてお金を出して、今のうちに集めておかないと庶民の歴史が無くなってしまう危機感から、日本中の民の歴史を収集させたのは有名な話だ。宮本常一は『普通の人』を『常民』と名付けた。ドイツ中世史の阿部謹也さんは丹念に版画1枚を分析して当時の暮らしを再構築して見せたり、日本中世史の網野善彦さんも富山の民家の倉に残された資料を読んで『百姓』は必ずしも『農民』ではなくて、百というたくさんの職業の総称であることを発見したり、私たちが知識として思い込まされてきたのが実際の内容とどれほど歪んだものなのかを見せてくれる。

誰も疑うことをせず思い込まされてきた知識を捨てられた瞬間は何とも気持ちがいい。たとえば日本国歌『君が代』が、明治時代、英国人から『欧州各国にには必ず国歌というものがある』と聞いて、慌てて近代国家として整えるために、英国人・ドイツ人・日本の雅楽者が一緒になって作った話だなんて、小学校の1年生の音楽の教科書の1ページ目になぜ掲載しないのか。なんでも国粋を第一義に考えると、真実を歪めてしまうから気をつけたい。(内田樹「日本辺境論」から)

嘘を100回言うと(真実)になってしまう。『政府は必ず嘘を言う』(堤美果)。これは、世界中で行われている嘘でロシアでも北朝鮮や中国でも英国でもアメリカでも変わらない。そのためにジャーナリストは政府を権力を監視するために存在理由があるのだが、アメリカのメディアもFOXやマードックに買収されて自立性を失っているからあてにならなくなってきた。NW貿易センタービルへの航空機激突も原因は闇の中、ケネデイーの暗殺もそうだし、リビアはじめイラクでの独裁者がいたがゆえに国内の政治的な混乱を防いでいたともいまなら言えるかもしれない。アメリカ流「民主主義の押し付け」をCIAを使って意図的に起こされた可能性もある。

ここでようやく本題のもうひとつの日本の歴史という考え方だ。

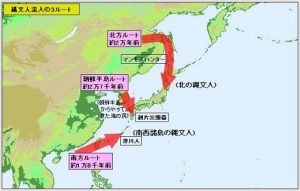

最近、『アイヌ学入門』を読んで、苦手であった日本の歴史が時間や空間でまとまり出した。それは私の住む場所に膨大な縄文人、縄文土器が採掘され、郷土博物館に並んでいるのを目にして、前は今の自分には関係が薄く、他人ごとのように眺めていたが、ネアンデルタール人やクロマニヨン人の動向や分子生物学からくるDNA研究、オスとメスの書物を読むにつけて、古代人・縄文人の息遣いや暮らしが筆者の頭をよぎるようになってきた。私の足元に歴史が転がっていることに改めて感動している。

アイヌの歴史が日本の歴史と交流貿易でも、金の採掘でも、武士社会で使われた1本の矢の羽がオオワシのものであったり、北海道各地で武士の鎧が発見され、富裕なアイヌが交易で購入していたり、さらに高価な食器類も発見され、和人との交易で買ったエカシ(長老)がいたのだと想像されて、明治や幕末以前にも信じられないくらいの交流がアイヌにあったことを知って歴史がつながるようになってきた。私の住む地面に大昔、縄文人が竪穴式住居を構えて、家族を養っていたことをブログを書きながら想像している自分がいる。私があたかも縄文人であるかのように。

TURBO猿人

竪穴式住居の集落などで体験型キャンピング場があれば楽しいと思う。サバイバルで1週間を過ごせば、大抵の災害時にも生き伸びられるすべを身に着けられると思う。僕たちは幼少時に普通にやっていた事が現代では奇異に思われているが、何もない処に身を置けば、人は本来の頭脳を働かせて生きて行くはずだ。あの大和君が自ら一週間も生き延びた事を思えば、出来ると思う。何でも出来たモノ、作られたモノばかりに取り囲まれて暮らしている今、兵役ではないが、こんな体験は必要だと思う。

異邦人

北海道の友人を連れて東京の郊外や福井の田舎に行った事がある。僕たちが普段見慣れていた石垣や土塀や蔵や甍や瓦ぶきや茅葺、神宮前の石段に軒を連ねる駄菓子屋などに彼らは感動していた。古城跡にも、囲炉裏にも、何でも驚きの対象になったようだ。僕はそんな環境から一旦は東京や大阪などの都会を経験したあと北海道に移住したので余りの文化の違いに驚いたものだ。日本の歴史が余り感じられず、欧米風な明るさを感じて、余り慣習にとらわれない暮らしがむしろ過ごしやすかった。北海道も何時からこんな風土になったのか?太古の昔はきっと世界中が同じような原始人たちが似たような暮らしぶりをしていたに違いないが、他国や他の生活圏からの移住者によって異文化が持ち込まれ、定住者たちが住みやすいように、それぞれの郷土色が産み出されたのだろう。言語にしても共通言語を作り上げ方言と言うスタンダード(標準語)が出来たのではないだろうか。

土器職人の息子

太古の住居跡から土器や石器が採掘され続けているが、僕の父は土器職人?陶器職人だった。本州の陶器の里の久谷や桐生やあらゆるところで修行を積んで、小樽でも手宮の洞窟にある象形文字を刻んだ陶器を作っていた。何といつの間にか、今やこれが「小樽焼」とかで人間国宝なる人まで現れた。多分同じ職人仲間の末裔に違いない。父は美瑛にも行って十勝岳の十勝石を素材に陶器を作ろうと試みていたらしい。最終的には東京と成田で陶器店を営み自分で絵付けして焼き上げて販売していたらしい。陶器も昔の先人たちの土器の延長線上にある訳で、土以外にも素材は沢山開発されている現在においても受け継がれている。個人的にはドイツのマイセンが好きだが高価でなかなか手に入れる事が出来ない。平戸祥瑞文様の有田焼のコーヒーカップ対セットがあるが霧箱入りで4万円もしたので未だに使っていない。土器の歴史は、多少形は変わっても、今も脈々と引き継がれている。