医者がこの世で生活しているのは、人のためであって・・・・(緒方洪庵)

医者がこの世で生活しているのは、人のためであって自分のためではない。決して有名になろうと思うな。また利益を追おうとするな。ただただ自分をすてよ。そして人を救うことだけを考えよ。(緒方 洪庵)

小学校5年生の国語の教科書(大阪書籍)に司馬遼太郎が『洪庵のたいまつ』という見出しで書いた文章。大阪で適塾を開いたとき、医師である緒方洪庵は塾生の心得として掲げた。この(たいまつ)は受け継がれて後の大村益次郎や福澤諭吉を育てた。司馬さんは『21世紀には自分はいないだろうけれど』21世紀に生きる子供たちへたちへ残した言葉である。

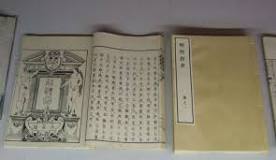

腑分けをするのを検分している絵。

長崎でオランダ語を学び、それを伝えるべく私塾を開いた緒方洪庵。『解体新書』は1774年発刊なので、適塾が開校したのが1838年だから『解体新書』は知っているはず。これを機会に筆者は杉田玄白著『蘭学事始』を読み返してみた。オランダ船の船員に付き添う外科医が持っている人体解剖図が、どうもこれまでの自分たちが読んできた人体図と違う。それを確かめる機会がやってきた。京都出身の50歳の老婦が『骨ケ原』で90歳の老屠によって腑分け(解剖)される。オランダ本の解剖図を実検できると前野良沢、中川淳庵、杉田玄白3人で現場へ駆けつける。『さて、きょうの実験、一々驚き入る。且つこれまで心付かざるは恥ずべきことなり。・・・・医術の基本とすべき吾事の形態の真刑(しんけい)をも知らず、今まで一日一日とこの業を勤め来たりしは面目なき次第なり』(岩波文庫28~30p)

ここからオランダ語を漢語に移す苦難の翻訳作業が江戸の中津藩の館で夜を徹して始まる。現代医学で使われる神経や血液も彼らの造語で、完成するまで『草稿は十一度、年は四年に満ちて、漸くその業を遂げたり』(43p)。杉田玄白が83歳のときに翻訳作業の思い出を大槻玄沢に書いた手紙(文書)が『蘭学事始』である。書かれたのが1815年。しかし、この本は奇跡的に発見されている。杉田家に残っていた1冊が安政2年江戸の大地震で焼失していた。謄写している本もなかったが、幕末に神田孝平が本郷通りを散歩の途中、露天で古びたる写本を見つけてそれが蘭学事始であることがわかって狂喜したとある。

福澤諭吉はこの本を読んで『我々はこれを読む毎に先人の苦心を察し、其の剛勇に驚き、其誠意誠心に感じ、感極まりて泣かざるはない。』(121p)福澤は自腹を切って、この本の出版を決意する。『今、是を失っては後世子孫我洋学の歴史を知るに由なく、且は先人の千辛万苦して我々後進のためにせられたる其偉業鴻恩を空するものなり』(121p)1冊の本が残るのは奇跡に近いかもしれない。『解体新書』が翻訳されてことしで247年。この仕事をしようと思って集まった人たちは当時の世間では奇人変人と呼ばれていたことを記憶しておきたい。

坊主の孫。

奇人変人も然り、今では、かつて登校拒否児童生徒、両親の離婚で人生が変わった、など窮地に立ったり、不幸を味わったり、必ずしも約束された道など無い人たちが、いつしか名声を挙げているケースも多いですね。恵まれ過ぎた事に感謝するより、不自由で不幸だった事にも感謝すべきかも知れませんね。

seto

恵まれ過ぎは結果的にその人を弱体化させる作用ありますね。かわいい子には旅させろはけだし名言で、そのときの体験や学びが彼や彼女の人生を生涯支えたり、左右しますからね。五感や感性もそのとき磨かれたり、旅先で出会う他人との交流も肥やしになります。飛行機に乗れる体質なら、もっと私も旅をしたと思いますが残念です。