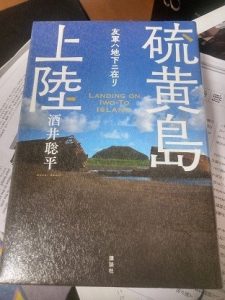

硫黄島上陸~友軍ハ地下ニ在リ~

2023年7月25日刊(講談社)

日ごろ、世話になっている恵庭市立図書館司書のYさん。「この本、おすすめですよ」と持ってきた本だ。北海道新聞の記者が書いた本で「いま話題になってますよ」と渡された。硫黄島の戦闘はアメリカ軍からの映像がメインで、あまりに残酷な場面も多くて正視に耐えなかった記憶がある。私は自然に硫黄島関連の映像を避けてきたことに気づく。中国から引き揚げてきた妻のお父さんは、戦争の現実を語ろうとしない、しかし「中国人は優しかった」と必ず言う。そして眠りながら大声で叫ぶことがあった。

硫黄島にある滑走路を使えば、B29は、正確に本州各地に爆弾を落とせる距離に近づく。この海域には父島・母島があるが平地がない。滑走路を作れるのは硫黄島だけだ。アメリカ軍はサイパン島から爆撃機を飛ばすより,半分の燃料で硫黄島滑走路を使えば効率的に爆撃できる。なんとしても硫黄島は死守しないといけない日本軍。1945年2月19日から3月26日までの36日間、日本側は最高司令官栗林忠道中将以下守備隊兵士23000人、「我等ハ最後ノ一人とナルモ、『ゲリラ」ニ依ツテ敵ヲ悩マサン」の厳命のもと激しい攻防の末、22000人が戦死した。

硫黄島の兵士は再度の応召兵が多く、30代40代の兵士が中心。道新の酒井記者も10歳のときに突然父を失い寂しい思いをしたし、祖父が父島にいて通信兵として従軍したこともわかった。硫黄島の戦没者遺児ではないが強いシンパシーを彼らに感じていた。そのとき恵庭市在住者で毎年、硫黄島へ遺骨収集に参加している三浦孝治さんと知り合う。三浦さんは硫黄島で通信兵として父を亡くしている。硫黄島から父島への最後の電報は「父島ノ皆サン、サヨウナラ」。

何度も三浦さんに会ううちに、自分も硫黄島の遺骨収集団に参加しようと、2019年「令和元年度第二回硫黄島戦没者遺骨収集団」に参加できることになった。9月25日から10月8日まで、37名の収集団に酒井さんは滑り込み、自衛隊の輸送機C130で運ばれた。壕の多い硫黄島なので、暑さと戦いながら手作業で地面を掘る作業をして、遺骨探しを始める話である。壕の中で兵士たちは米軍の艦砲射撃や火焔放射器に耐えて生きてきたが、最後は自爆する兵士もいて、その骨が洞の壁に突き刺さっているものもあって、丁寧にそれを剥がして遺骨収集をして本土に持ち帰り、DNA鑑定をすることになっている。

新聞記者として硫黄島の遺骨収集に加わって初めて記録を残したのが本書だ。全編、硫黄島に関して初めて知ることばかりだったが、彼の手や目と肌で感じた硫黄島が伝わってくる。

筆者が印象に残ったところは、高野建設という会社の記述だ。1951年2月から1955年9月まで米軍から(硫黄島清掃工事)を受注した企業で、工事の目的は「破壊された砲台、自動車、上陸用舟艇その他もろもろの兵器を全島くまなく片づけて、戦争の痕跡を残さないようにすること」。高野建設は350名程度の社員を硫黄島へ送った。目的が鉄くず回収であったが、全島に広がる同胞の遺骨の数、むごたらしさに遺骨への対応が始まる、「社員を含めて労務者のなかには、過ぎにし戦争のなかに、兄弟、親戚、友人たちを失ったものも多かろう。この島で玉砕した英霊の身寄りのものもいたであろう。しかも同胞のなきがらである。そのうち、だれとはなしに野ざらしの遺骨を集めだした。そして、米軍の目にふれないように、そおっと安置したのである」(高野建設社史)高野建設は戦後初にして、最大最長規模の「遺骨収集団」だったと酒井さんは記述する。

硫黄島の兵士たちは今も地下にいて、本土からの迎えを待っている。

PS: 池澤夏樹さん「終りの始まり」(朝日文庫)の巻頭に4行の詩がある。ポーランドの女性詩人 ヴィストワバ・シンブルスカ「終わりと始まり」という詩から。テーマは戦争・・・である。

戦争が終わるたびに

誰かが後片付けをしなければならない

物事がひとりでに

片付いてくれるわけではないのだから(沼野充義訳)

坊主の孫。

硫黄島陥落の映像には大きな岩の上でアメリカ国旗を掲げて笑っている若い米軍兵たちが写っていた。たった今まで残忍な戦いをし殺し合った両国民軍。そこにはアメリカの勝利と=終戦間近を思わせる。日本軍は壊滅となれば東京に近い硫黄島ですから、軍部もこれでお終いと言う覚悟での全軍玉砕命令を出したのでしょう。戦争は勝った側にスポットを当てがちですが、双方とも前線で戦っていたのは国こそ違えど同じ人間ですから、悲しいですね。硫黄島には日本軍の遺骨ばかりではなく、命を失くした米軍の若者たちの遺骨も未だ眠っているのでしょうね。昨日も某国からミサイルが飛んで来ました。しかし実際の戦争を知らない世代ですからまるでゲーム感覚のように感じますね。自分には外の及ばないゲームで育った世代ですからね。

seto

摺鉢山に建てる旗ですね。もちろん米軍の兵士もたくさん亡くなりました。パレスチナとイスラエルもいい加減にして欲しい、ロシアとウクライナもね。イラクもアフガニスタンもそうでした。屍累々の地面です。血に染み込まれた大地です。ペンキの赤ではなくてね。

アドマン。

道新の記者ですか。驚きました。何故かと言えば余りにも身近な、普段から広告では関係の深い新聞社ですから。意外と身近に素晴らしい人達が居るものですね。職業柄とは言え、そこまで掘り下げて、しかも自ら遺骨収集にまで進んで参加される精神に感心しました。正に骨のある記者ですね。

seto

書店に積んであるみたいです。ひも解いて立ち読みしてください。図書館司書の弁。大宅壮一賞でも取れる本かもしれません。現在、岩内支局にいます。