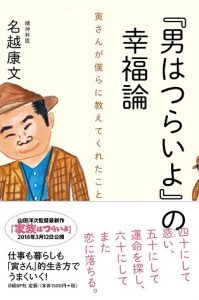

男はつらいよ」の幸福論。村八分にはしないが距離を置く(名超康文)

「

「男はつらいよ」から。村八分にはしないが距離を置く(名越康文)

「男はつらいよ」の幸福論~寅さんが教えてくれたこと~(名越康文)日経BP社の最後の方で、葛飾柴又の「とらや」は、下町ということで6代も団子屋を営んでいるのだから、近所付き合いも家族同然で、親身な会話なり、行き来があるだろうと普通なら想像するのが、向かいは「江戸屋」という煎餅屋で、30作目の「花も嵐も寅次郎」でそこの娘の朝丘雪路と寅さんが世間話をするだけ。

28作目は寅さんの小学校の同窓会だが、同窓生から敬遠されて暴れ、酔いつぶれるとか、名越さんは「とらや」は地域のコミュニティから浮いた存在。「あそこはね、へんな家だよ、ときどき帰ってきて暴れる人もいれば、変な女の人が何人も出入りする。あんまり関わりたくない家だよ」同調性の高いコミュニティは、異質な家とは距離を置く、いまは余り使われなくなった(差別用語に分類か?)「村八分」に近い存在として山田洋次は描いているのではと推理している。

印刷会社のタコ社長とだけは親しいのは、博の存在も大きいが、印刷会社は地方から出稼ぎ(集団就職)的に勤める人も多く、地域コミュニティから浮いた存在として、距離を置かれていて、浮いたもの同士が仲良くしていたのではと推理するがどうだろうか。(201p202p)冠婚葬祭や泥棒・火事は駆けつけるだろうが。しかし、こうした生き方は、何も葛飾柴又だけの現象ではなくて、私は何度も何度も会社の中や地域の団地内で目撃してることだ。

社長から疎まれて、座る席を一人だけ社員から引き離して孤立させられ、村八分に追い込み退職させようとした人もいた。大変な売上業績を上げた部長が、スポンサーの倒産で今度は会社へ大損害を与えたということで一人だけ目立つ所へ机を置いて恥さらしの刑みたいな処遇をした人・された人も知っている。社員は距離を置きはじめる者も多い。関わりを減らしていくものだ、現実。

もっとも原始的な村共同体のような芸能・スポーツの世界は、さらに極端な現象が起きているだろうと推測する。スキャンダルある人には近づかない、いやだからこそ励まさないとと殊勝な生き方をすることもあろう。自分もいつかそういうスキャンダルに遭うとも限らないし、かつてひどい目に遇ったからと同情する人もいる。

先日、マンションの住人3人と偶然話す機会があって、「隣は何をする人ぞ」なんだと知ってびっくり仰天。さすがにマンション完成後則入居して、管理組合の責任者を長年している長老は、住人のあれこれを知ってはいるが、また貸しをしている人も多く、社宅として使う会社も多くて、コミュニティとしての役割が相当低下していると感じた。「夏祭りだけは、お盆でもあるし、駐車場で盆踊りだけはしているが、子供がいなくていなくて」と嘆いていた。

「男はつらいよ」は寅さんのマドンナの話が多いと思うので、敢えて、この本の「とらや」の置かれているコミュニティについて引用した。寅さんは元祖草食的男子という説も面白い視点だ。決定的な科白を言えず、逃げると言うか、避けると言うか、女性が待ってる言葉を知っているが敢えて吐かないとか。本の前半はこの話題に満ち満ちています。恋愛の成就は新たな所有関係の問題が発生するから、避けているかもしれない、賢明な生き方かもしれませんね。所有関係なければ浮気はないからね。

他人から「あいつ変だわ」と言われて引っ込むより自分から「俺は変な男だよ」と言いながら他人と付き合うとうまくいく、自分を曝して生きて行く方が楽だということもあるので、「男はつらいよ」は、そうした意味で「鬱っぽい人」には良薬になるかもしれません。

昔の少年。

寅さんの中に出て来る虎屋の裏のタコ社長の印刷屋の若い衆達は想像ですが、多分千葉から住み込みで働いている若者たちでは無いか?と思います。千葉は東京に比較的近く、私の母方の実家は東京で大きな車屋(人力車)を営んでいて、そこも千葉の若者を車夫として大勢住み込みさせていたらしいです。比較的新しい事例では、私の高校生時代に姉(三女)の婿が東京は上目黒で始めた写真現像所でも千葉の若者たちを雇い、自家現像で焼き増しした写真を袋詰めして毎日注文先にスーパー・カブ(バイク)で配達していました。千葉と東京の関係は、交通形態の進化で住み込まなくても良くなり、通勤と言う形には変わっても、今でも続いているのでしょうね。東京の昼の人口は殆ど周辺都市からの通勤労働者でしょうね。今では寅さんのような言葉に絹を着せない自由奔放な大人は居ないでしょうね。

seto

たこ八の印刷会社で働く人たちは集団就職っぽい感じはしましたが。千葉ですか?なるほど、言葉のイントネーションにも違和感がありませんでしたし。ああいう寅さん的な社員をひとり放し飼いにして、企業や政党、吉本興業あたりにいるとおも白いですね。「自分より立場の弱い人間を使って、夜の女を探せだって!馬鹿言っちゃいけないよ、人間はひとりひとり大事にしなくちゃいけないんだ。それを高級ホテルの最上階で待っているから連れてこい!お互い、話もせず、性格もわからず、一夜でポイする!!いずれあなたがポイされるときが必ず来るよ!」金と名声の力でのし上がると最後は悲惨ですよ。と寅さんなら言いますね。「人間、出直してこい」とね。

アドマン。

寅さんがおいちゃん達の実家では邪魔者扱いでも、何故か?外面(そとづら)が良く特に優しいのは女性に対して紳士的ですね。映画の中でセクハラ的な面は一切なく、しかも懇切丁寧な女性への親切さは、例え下心があったとしても、現代の男性諸君は見習うべきかも知れませんね。実家近辺ではやんちゃな面も、彼にとっては故郷ですから、旅先の紳士姿とは行きませんからね。皆んなにバレバレですから柴又では素の寅さん、旅先では自分の理想の生まれ変わった寅さんと住み分けているのでしょうね。寅さんでなくても人は皆旅先では普段と違った行動や態度を取るものですからね。

seto

どうして女性からみて職業の卑賤を超えて誰にも優しく魅力的な男に寅さんが描けるんでしょうか?リリーとは結婚まで行くのではと想像しましたね。浅丘ルリコも楽しく演技してました。寅さん、女性と対等な会話をしていましたね、照れながら。上岡龍太郎がこれからの男は「女のように生きろ」と言ってました。お喋りになって構わないと。男の本質は、メソメソ泣き虫、気が弱い。だから戦争が好きで気の強いところを見せる、男らしく生きろと教育されるわけですね。男なら泣くなもそのひとつですね。わたしもずいぶん国鉄で一人旅をしました。かっこうつけてるとモテましたね。ラブレターももらいました。20代はもてました。