自然を相手にすると結果が出ないことに寛容になれる(福岡伸一)

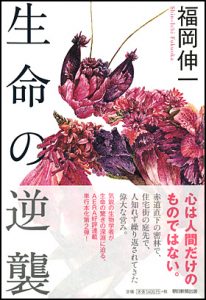

福岡伸一『生命の逆襲』(朝日新聞出版 19p)に、滋賀県でモンキアゲハを捕獲することに成功するが、しかし、この木にアゲハが来るか、来ないか、わくわくしてじっと待つ。飛ぶ蝶には『蝶道』があって、決められたところを飛ぶので、そこで待っていればいいが、網でうまく捕獲できるかはまた別問題。失敗することも多い。そういう体験を積むと、科学者にとって大事な資質は、何度も何度も繰り返すこと。『自然を相手にすると結果が出ないことに寛容になれる』。

4月10日のブログに『窮鼠が成長したら猛虎になるかもしれない』というフランス文学者渡辺一夫さんの、16世紀ヨーロッパの宗教戦争について『寛容』の価値が貶められ、そんなことを言う者なら殺されるような社会状況になぜなったかというブログを書いた。ヒントは『自然』にあるのではと、福岡伸一さんのこの1行で思い至った。つまり『言葉』は、実は『反自然』ではないだろうかという、けっこう根本的な問題が見えてくる。

ルターが出てきたのも『聖書に帰れ』で『聖書の言葉』に帰れ。カトリックは聖書が民衆が読めないラテン語ゆえ、それを利用して世俗の既得権益を墨守するカトリックの僧や王たち、バチカン。言葉が武器としても一緒に短剣や槍が出て来ては、殺し合いだ。強迫観念が強くなると、言葉の一つで死んだり殺したりする。都市はすべて意識と言葉でできた人工物だ。現代も。必ず中心に教会と噴水と劇場を作った。

教会は『言葉の殿堂(伝道師たちの集合)』で、鐘により時を告げたり、礼拝を義務化したり、洗礼で信者を増やしたり、既得権を守ってきた。民衆や宗教家、王家たち、役人や騎士たちが、夢物語ではあるけれども『自然の凄さ、自然に叶わない人間の無力感』を一度でもいいから、共通の感情を味わってみれば歴史が変わったかもしれないと妄想する筆者だ。言葉で相手に命令し、やらせて生きる、言葉で相手を苦しめて自分は楽をする、言葉で難しい法令をたくさん作り、国民に負担を強いる。

現代も『言葉』が乱脈に飛び交い、世界についても私は16世紀の宗教戦争の時代にタイムスリップしてるような気がずっとしていた。言葉に重きを置きすぎている気がしている。昨日は、数字について書いたけど、比例して、言葉・反自然・ときに非人間的な様相が家庭の中、学校の中、企業の中、役所の中、政治家の中、国と国の間で『自然を相手にすると結果が出ないことに寛容になれる』ではなくて『結果が出ないことに寛容になれない』自然を忘れた人間意識優先主義、市場経済蔓延、株主横暴、経営者のいらだちばかりが目立つ社会になってしまった。

倉本聰は木を植えている、ヴォルテールはまず『自分の庭を耕そう』とした。ルソーは言葉だけで『自然へ帰れ』と言った、どこも耕さずに、別な畑を耕して私生児を作った。70万人が死んだリスボン大地震が、言葉と意識と聖書に覆われたヨーロッパに裸の自然を見せつけた。地震をきっかけに自然を相手にしてそれぞれの宗派が寛容になれたかもしれない。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、すべては言葉優先で始まる。観念から現実を裁く、解釈する、(●●すべき)を提示する。しかし、自然はそんな人間の思惑をはるかに超える。天候を人間の力でどうなるものでもない。逃げるか避けるか諦めるか。

仕事で行き詰ったときとか、今月の厳しい数字がいかないときは、空を見上げたり、ヒラヒラ飛ぶ蝶を追ってみたり、空を流れる雲を見つめて五感を休めるといい。頭が言葉と意識で満杯になっている状態だからね。

昔の少年。

自然は人間の時間感覚を超えたスケールで動いています。木が育つのに何十年も何百年もかかり、川が岩を削るのに何千年もかかっている訳です。そうした悠久の流れに触れると、人間の悩みや怒りが一時的で如何に小さなものかに思えて、心が広がることがありますね。天気や季節、動物の行動なども含め、自然は人間の思い通りにはなりません。だからこそ、自然と関わることで「思い通りにならないことを受け入れる力」が育まれ寛容さの土台つくりになるのでしょう。つまり自然はコントロール出来ないものですし、またコントロールしてはいけないものなのです。自然の中にいると、自分が世界の中心ではないことに気付きます。森の中で風に揺れる木々を見ていると、人間の存在が小さく感じられます。例えば、海を眺める、山を歩く、土に触れる。そうした体験が、日常の怒りや悲しみなどは小さな事の様にも思えて、忘れさせてくれることもありますね。自然は人間のような言葉を多用しませんが、大きなスケールの生き方の現実を実際に見せつけてくれます。そして全てを受け止めてくれるような懐の深ささえ感じますね。北海道は身近な自然が豊富です。しかし残念な事に次第に破壊され人工的な風景が年々増えて来ました。これまでに築かれた自然は何世紀にも渡るのでしょうが今の様にそれらを壊すのは、ものの半世紀足らずですからね。

seto

まったく、自然の淡々とした営みのスケールを感じます。庭の木々や空や空気や虫や植物たちも、声は発せずとも生きていますね。庭に来るスズメが最近、くず米がなくなると、ガラスに突進して当たることがあります。早くくず米を出しなさいと聞こえるのですが。死の恐怖を持たないのが生物で、唯一例外が人間ですね。言葉と想像力があるからですね。