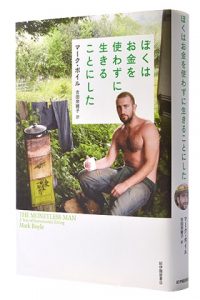

僕はお金を使わずに生きることにした(マーク・ボイル)

この本のタイトルを見て読みたくなって、図書館へ検索をしたら貸し出し中。予約を入れた。「チベットのモーツアルト」を書いた中沢新一さんと「暇と退屈の倫理学」を書いた國分功一郎さんの対談「哲学の自然」の76pに引用されていて読みたくなった。

きょうのブログは筆者だったらどう生き延びるか予想をしてみた。読んでから書くこれまでのパターンを崩してみた。1年間、お金を使わない暮らしの開始だ。

燃料を拾うところの話は出ていたので、ここはまず共通としておこう。住居は家賃のかからない家としよう。親からもらったか、自分の大工仕事でどこかに建てて家賃無料。冬は寒いから暖房は必要だ。その燃料の薪(たきぎ)を拾うために毎日、野原や森林に入る。

ついでに食べれる野草を勉強しないといけない。毒の草を食べて倒れて救急車で運ばれるわけにはいかない。電気がないから夜は早い。手回しでラジオが使え、灯りが付くランプもあるが、果たしてこの使用はありかなしか?太陽電池のパネルを張る手もあるが、お金を使うことになるのでペケだ。

水はどうする?川や公園の水道水からもらい、捨てられたペットボトルに小石と砂を入れて濾過させてきれいな水を作り、炊事用に使う。ナイフとフォークはあるとしよう。毎日の食事は野草だけではダメで肉はどうする?ウサギやネズミはどう捕獲すればいいのか?自家製のネズミ捕りを作らないといけない。ウサギの捕獲は法律で禁止されてる可能性がある。

トイレはどうする?近くの公園かお店のトイレを貸していただく。3食をすべて無料で生きていくのが辛い。せめてインスタントラーメンは欲しいところだ。我慢しよう。乳製品が欲しいがこれも我慢だ。辛い。果てしないお金ゼロの暮らしだ。

友人に電話する携帯も通信料がかかるからダメ。時々遊びに来る友人が食べ物を持ってくるかも知れず、近所の篤志家からのお呼ばれもあるかもしれないが、他人の善意に期待するのは、生き方の趣旨に反するから、婉曲に断ることにする。近所のゴミ箱に捨てられた食べ物を探しに行くのはどうだろう?これが許されるなら、食料品店から出る賞味期限切れをいただくことも可能だが・・・・・。判断が難しいところだ。「鉄腕ダッシュ」とはわけが違う。あれは無料の廃棄する材料を探しに行くが、ロケ代や車を利用してガソリンを使い走るので、番組を作るのにとんでもないお金がかかっていることに注意しよう。

そんな業界話はどうでもよくて、ともかくお金を使わず1年間生き延びるテーマを自分に課した。書きながら思い出したが、食べるものとして昆虫があった。カルシウムがありそうだ。トンボは食べれるのか?蝶は食べて美味しいのか?花粉が食べるのにじゃまにならないか?口の周りに花粉がつくのは嫌だな。ミミズはどういう調理をすればいいのか?味付けとしての塩はどうして作る?まさか自分の汗を溜めて塩を精製するなんて書いてないだろうね。

*でもこの生き方は、周りにコミュニティがあってできることかもしれない

昔の少年。

昔の田舎の暮らしを思い出しました。水道も無く、谷川の水を孟宗竹のトイで引き、井戸水を使い、その井戸の底にツルベに吊るした手作りの寒天菓子や西瓜などを冷やして冷蔵庫代わりに。トイレは汲み取りも自前で樽を2個天秤で担いで菜園に撒き野菜を育てナスもキュウリもカボチャもマクワウリも西瓜もトマトも枝豆も落花生も何でも自家製です。大豆で作った味噌も醤油も自前。米も僅かな田んぼを借りて秋に稲刈り鎌で刈り取りハサで乾燥させて脱穀してモミガラを曳いて一年間の米を貯蔵して餅が食べたければもち米も植えて蒸かしたもち米を杵で突いて餅に。蕎麦も食べたければ、蕎麦も植えて同じようにそば粉を曳いて。ジャガイモやサツマイモも植えれば育ち、イチゴも弦の上に小石を置けばどんどん伸びて増えますね。里芋も同じ、トウキビだって植えれば育ち、大根だって大きくなって抜くのが大変なくらいですね。後は自然の恵みでクルミや野イチゴやイタドリの茎や山椒の葉や実も。三つ葉だってミョウガだって簡単に捕れるわけですね。魚は釣るのも網で掬うのも出来ますから、海の魚や川の魚も取れますね。春先には柳の灌木の枝を裂いて柳の虫を針に着ければヤマベも釣れますね。イワナは蜘蛛やバッタを餌にすれば釣れますよ。イトウともなればカエルが好物ですね。ウグイなど骨の多い川魚は番茶の出がらしの葉っぱで煮込めば甘露煮になって缶詰同様に頭も骨までも柔らかく食べられますね。肉はウサギ狩りですが、罠は8番線の針金とロープで簡単に作れます。仕掛けは雪に残ったウサギの足跡通りに仕掛ければ間違いないですね。ウサギの耳は害獣として役所でお金が貰えました。当時片方50円でした。卵は鶏を飼えば毎日食べられますし、産まなくなれば鶏肉にします。餌は貝殻を潰したり雑草のハコベなどが好物ですね。貝は浅瀬の海で足で探ればアサリやホッキも取れますね。冬のコタツに木炭が必要なら小さな窯を手作りして、山の持ち主に許可を得て無償で灌木を伐り出して生木を90cmほどに切り窯の中に立てて並べて火入れをして蓋を閉めて火加減を見て塞ぎ蒸し焼きにすればできますね。硬い楢の木などは高級品です。冬の暖房はコタツですね。ストーブが良いですが、薪が沢山要りますし、煙の近所への遠慮もありますからね。なるべく他人を頼らず自給自足が原則ですね。しかし、これも体力が必要で、都会や街で甘やかされた身体には到底無理ですね。家屋も田舎の空き家を年間数万円で借りれば固定資産税も必要有りませんね。そうこう考えて居ると、キャンピング・カーで暮らすのもいいような気がして来ました。田舎の暮らしも夫々の土地や山の所有者が居ますから、田舎のルールを知らなければ暮らせませんね。電気は谷川に小型の水車で水力発電も可能かも知れませんね。

seto

体力と先祖伝来の知恵ですね。自給自足ですね。まず、水の豊富さと野菜と米を作れる。魚を釣れる、山の実を取って食べれる。燃料も作る。肥やしも畑にまく。最強の暮らしです。お金は最小で済みます。都市にいると、「これを買って、買って、これを食べて、これ最新よ」のデモばかりで、財布を狙いますが、そういう誘惑から離れて暮らせるのはいいことですよ。最近、都市に住む危険を感じます。水道管、下水道管亀裂、地震による電気遮断、食料をめぐるケンカ勃発、タワマン住民の阿鼻叫喚、都会という銭湯に浸かってる人たち、どうするんでしょう。目をつぶって生きているんでしょうね。福島原発が横にあって、まだまだ外へ出せない作業をしているのに。彼らの想像力の限界ですか?

昔の少年。

ウサギの捕獲方法教えてもいいですが、出来ないかも知れませんよ。先ず早朝に罠を見に行きますが、必ず罠にかかって居ると確信していて、生きたまま持ち帰らないのでそれなりの心の準備と道具の準備も必要ですね。私も従弟のお兄さん任せでしたね。従弟の弟も一緒には行くものの罠にかかって苦しんでいる獲物の息の根を止めるのには抵抗があり兄貴分の手際の良さを傍観しているだけでした。生き物の命を頂くと言う事は殺さなければいけません。魚だって、鳥だって、獣だって、家畜だって、スーパーの様にトレイに入って並んでいる訳では有りませんから、現実は厳しいものです。例えばウサギを持ち帰ったとしても捌かなくてはいけません。私達の子供の頃には鉄砲撃ちのおじさんに皮をむいて貰い、皮は叔父さんに上げて、両耳を貰い、肉を貰って帰り、耳は役場に提出して100円を貰って駄菓子を買い、肉は従弟の家でオジサンにすき焼を作って貰うのです。鶏肉と似ていて美味しかったですね。♬ウサギ美味しいかの山~小鮒釣りしかの川~そのものですね。孫たちに言えば『シンジラレナイ~?』です。

seto

厳しいですね。熊肉を食べたときは、根室本線に親子熊がいて、殺されました。西芦別の町内放送で「駅前で熊肉を配りますので、欲しいかたは鍋を持って取りに来てください」と呼びかけ。当時、林道の測定でアルバイトをしていた私はその夜は熊鍋でした。山から持参したたくさんのキノコと合わせて熊肉パーティーでした。子熊が美味しかったです。女将さんは手慣れたもので、ときどき熊肉があると言ってました。ウサギにしろ熊にしろ馬肉にしても豚や牛にしても、昔の少年さん、おっしゃるように「殺す」という営みの上に成り立っているわけですが、実際の現場を見る人は少ないでしょうね。自分で手を汚す代わりに、誰かにやってもらいお金で買うという行為にチェンジします。