もう一度読んでほしいブログ 2 哲学者の死に方について(2015年7月10日再録)

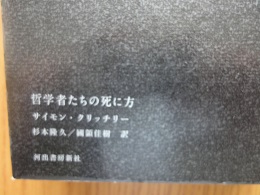

哲学者たちの死に方」という本。

面白い題名の本があったので借りてきて読んでいる。ソクラテス以前のターレスなどイオニアの自然哲学者から始まり、最後はフランスの構造主義者まで190人に及ぶいわゆる神学も含めて哲学者の死に際の話が書かれている。実際はまだまだ無名な凄い人が、どの世界でもたくさんいるはず。

190人の哲学者が一堂に会して350ページにわたって彼らの最後が書かれてある。原題は「The Book Of Dead Philosophers」(河出書房 2009年8月初版)。中国から孔子・老子・墨子・孟子・荘子・韓非子、日本から禅と死の技芸(禅宗の栄西)が選ばれていた。

「哲学って何?」と聞かれたら、「死への練習」とか「死への向き方」とか必ず「死」が伴う、すなわち、それは「どうやって生きるのか」と同じことなので、コインの裏表。人間「どこから来て、どこへ行くのか」わからない。プロセスしか生きられない。エジプト人の習慣でも、死んだ人間の骸骨を前にして、宴会の席で「飲んで楽しめ、死ねばお前たちもこのようになる」と。

別に西洋に限ったことではないのである。何度も何度も襲ったペスト(黒死病)で死は目の前の現象であったし、日本でも天変地異や疫病の流行、飢饉での餓死も多くて疫病を遠ざけるために祭りが行われていた。

このブログで紹介したかったのはイスラム教徒の現在のトルキスタン生まれのアル・ファラビー(870年~950年)と現在のウズベキスタン生まれのイブン・シーナ(980年~1037年)だ。私もはじめて聞く名前で、彼らがいなければ「中世の偉大なるイスラム哲学者たちの記念碑的な業績なくして、ギリシャ哲学、特にアリストテレスに関する知識は、西洋キリスト教世界に伝えられることはなかった。」(同書139p)アルファラビーの著作は900冊あって、多くはラテン語に翻訳された。イブンシーナも450冊の本を書いて、形而上学からい医学書まで多岐にわたる。

イスラム教徒は自身の先祖たちが、近代のヨーロッパを用意したことに誇りを持ち、ヨーロッパーはイスラム教徒のおかげで、自分たちの文化・文明が築かれたことに謙虚に感謝する・・・そういうしつけを小さなころから双方で教え合う習慣が絶対的に必要な時期に来ていると思う。

ギリシャ語→アラビア語→ラテン語→西洋国民言語でヨーロッパの近代は準備されたわけで、ここでアラビア語での翻訳が無ければ、どういった世界になっていたのか皆目見当がつかない、それほどイスラム教徒の役割は凄い。彼らの弟子たちも膨大な数がいたことが予想され、ヨーロッパの近代を準備している。それをまたラテン語に翻訳していた修道会の連中や学問フェチたちがいた。そういう活動を経済的に支援する領主もいた。

こういう目立たない仕事に生涯を捧げる人たちが、実は人類の歴史を作っているかも知れなくてね。明治時代、渋沢栄一はじめ学問のパトロン的な人が多く経済界にもいた。(今は自社企業の宣伝で費用対効果測定しながらのスポーツのパトロンばかり)宮本常一さんも日本中を歩いて、地域地域の文化を記して残す仕事をして「常民」という言葉で庶民を表現した。

明治時代に西洋の言語を横から楯に文字を並べて、辞書もない中オランダ語から訳された「解体新書」から始まり、日本語への翻訳も開始した。私の書いているブログ内の漢字の中にも明治時代につくられた翻訳日本語がたくさんあるだろう。彼らの恩恵を受けている。190人の哲学者がNY国連会議場で、公開討論でもされたら、さぞ壮観な風景だろうなと思う。

今の時代について、人類の未来について、科学技術はこれでいいのか、宗教は愛より憎しみを増幅させるのかなどについて話し合われたらいい。それを世界中継でもして、一日、生産を休めて、移動を止めて、じっくり耳を傾ける時間にすれば少しは人類の延命に寄与するかもしれない。

「哲学者の死に方」という本ではあるが、別に普通の人と死について変わった死に方をしているわけではないので、具体例は省いた。生き方は多様だけど、死は似たりよったり。しかし、「死を学んだ者は奴隷であることを捨て去った者である」(モンテーニュ)。なんとなくわかる気がする。それが厳しい自由思考への道へ通じるのだろうと思う。

マラソン人

先日、6日に友人を亡くしたばかりなので、命の儚さを身に染みて感じたばかりだ。つい半月前まで話し、好きなゴルフもしたりしていたのに、胃がん手術後一年経過も半年前から体調不良で入院。主の知らせか帰宅の未明に急変。

息を引き取ったらしい。元気な彼はガンにも死にも恐れた様子は見えなかった。それが証拠に、二年前の年賀状には「検診で胃がん発覚!」とペンで書き足して来たし、手術も知らないうちにやり、知らないうちに退院して、何食わぬ顔で普段の仕事と暮らしをしていた。身体も痩せず、病人には見えなかった。二つ三つ年下だったが僕に影響を与えた友人の一人だったし、つい先日電話で話したりしたので、死は信じられなかったが、今考えれば、本人はとっくに死への覚悟はできていたようだ。自分の人生目標も達成して迎えた死のようだった。しかし、通夜は出席したものの、告別式は辞退した。棺の中の死に顔は確認したくなかったからだ。

流浪の民

医学も継承と命の犠牲の上で発達してきた。人間の生き方にも、道筋を立ててくれた人たちがいた。それらは物書きも居れば、宗教家もいた。僕たちが幼い頃から直接的に影響を受けたのは親兄弟親戚縁者や教師や友人たちだが、成人すると更に環境も変わり、書籍や映像や実体験からも生き方を教わった気がする。自分の生き方もきっとその中の誰かをお手本にしているのだろう。

生涯現役?

ピンピンころりと、威勢よく死を迎えられたら幸せだと思う反面、死にざまは他人に見せたくないと言う気持ちも介在する。我が家の飼い猫の「トラ」はある朝、僕が出勤のために開けた玄関ドアからすり抜けて外に出た切り帰らなかった。トラは元々野良猫で野性味を失わない気の強い雌猫だった。彼女は自分の死を予感していたと同時に既に死に場所も決めていたようだ。いくら探しても見つからなかった。彼女の子供たちは飼い猫らしく二匹とも家で最期をい迎え、動物の火葬をしてあげて天に召された。しかし像の墓のように、親猫にはそんな習性が潜んでいた。僕もあのトラのように、最期の幕を、誰にも迷惑をかけず自分できれいに引けないものか?とつくづく思う。

最後の幕は自分で。

前々職の会社の会長は、年齢が僕とさほど離れていないが、酒の席でこう漏らした。「この前、安楽死しようかと実験したが失敗に終わった」と。睡眠薬を大量に飲みそのまま眠ったが、目が覚めてしまったらしい。経営者も娘婿に代を譲れば、気力も無くなり、そんな気になるのか?とも思ったものだ。経済的に困っている訳でもなく、何不自由なく暮らしていながら、人はふっと、そんなことを考えるものなのか。たぶん彼も自分の最後をきれいに終わりたかったに違いない。

死人にハカナシ(墓無し)(儚し)

就活ではなく、「終活」なる造語が流行っている。生きているうちに、自分の人生をドラマチックに演出するようにと言うことなのか。しかし、どんな手法をもってしても人生は取り返しがつかない。今更ジタバタしたところで生まれ変われるわけでもない。散骨など個人の希望も、果たして良い事だろうか?僕は骨も残らず燃やしてしまって欲しいと思っている。当然ながら墓もいらないので、どこかに位牌の一つも置いてあればそれでいいのではないだろうか。